山體保護有了“護山符” 濟南聚焦城市頑疾開出立法“良藥”

來源:濟南日報

2018-05-03 10:21:05

5月1日起,備受社會關注的《濟南市山體保護辦法》(以下簡稱《辦法》)和《濟南市城市建筑垃圾管理條例》(以下簡稱《條例》)正式實施。這兩部新法規,瞄準城市生態保護、建筑垃圾管理中的諸多難點、痛點,與千家萬戶的切身利益息息相關。

地方立法,貴在“接地氣”。兩部地方性法規在進入人大立法時期后,是怎樣保證立法過程的科學性和民主性的?記者就此問題采訪了市人大常委會法制工作室相關工作人員。

踐行綠色發展 立法保護山體

這兩日,市郊山體公園隨著小長假的到來熱鬧起來,市民三三兩兩,沿著山道漫步,一路感受著將自然擁入生活的愜意。而5月1日《濟南市山體保護辦法》的正式實施,也讓全市642座山體有了“護山符”。該《辦法》建立了山體保護名錄,對重點保護名錄中的山體,劃定山體保護控制線,并明確了山體保護的責任主體,標志著濟南市山體保護正式步入法治軌道。

眾所周知,泉城濟南素有“一城山色半城湖”的美譽,經調查摸底,全市共有山體642座,山體總面積約2626平方公里。這些山體對于涵養水源、凈化空氣、改善生態環境意義重大。2017年8月24日,市十六屆人大常委會第五次會議對市人民政府提請審議的《濟南市山體保護管理辦法(草案)》進行了初次審議。會后,法制工作室書面征求了省人大常委會法工委的意見,通過市人大公眾信息網、12345市民服務熱線向社會公開征求了意見;會同城建環保工作室組織召開了五個座談會,分別聽取了立法咨詢員、人大代表、政協委員、律師代表以及縣(區)有關政府部門、鎮(街道辦事處)、濟南高新區管委會的意見。在此基礎上,會同國土資源、規劃、林業和城鄉綠化、城鄉水務、園林等部門,對草案進行了集中修改。

“把生態保護放在首位。”市人大常委會法制工作室工作人員表示,在立法過程中,將“生態優先、永續利用”作為我市山體保護工作應當遵循的一條首要原則在法規中確定下來。在制度設計上,嚴格落實山體保護生態紅線制度,強化規劃管控和保護措施,完善山體修復治理監管制度,促進我市山體資源的有效保護,深化生態文明建設。

“綠水青山就是金山銀山。從無序開發滿目瘡痍,到修復整治打造全新生態景觀,再到如今為山體保護立法,這一過程既見證了一座城市對于生態保護的決心,又印證了濟南努力讓生態成為常態、綠色成為底色,讓市民看得見山巒起伏,聽得見泉水叮咚的發展理念。”工作人員如是說。

充分調研論證 首次隔次審議

多年來,建筑垃圾處理已成為社會公認的城管“老大難”。由于多年來沒有正式法律法規作為依據強力推進,在城市化進程中,濟南市建筑垃圾管理工作也積攢出不少現實難題。比如建筑垃圾排放不規范;建筑垃圾運輸市場準入機制不健全;建筑垃圾消納處置薄弱;95%的建筑垃圾沒有得到利用;監管合力未形成、未有效建立信息共享機制等,嚴重遲滯了建筑垃圾良性利用的步伐。加快建筑垃圾立法進程成為一個頗為急切的課題。

2017年起《條例》進入人大立法時期。市人大常委會高度重視這件法規的立法工作。市人大常委會主任殷魯謙多次指示要深入進行調查研究,一定把我市建筑垃圾管理的情況摸準吃透,立一件管用的法、符合實際的法、有質量的法。

市十六屆人大常委會第六次會議對市人民政府提請審議的《濟南市城市建筑垃圾管理條例(草案)》進行了初次審議。審議中市人大常委會組成人員提出,建筑垃圾管理是一項復雜的城市管理課題,存在許多難點,應當充分調研論證修改后,再提交第二次審議。為保證充分的調研論證和法規修改時間,市人大常委會首次實行隔次審議。在4個月的調研時間中,形成10萬字研究資料和調研報告,11個方面的200余個子問題均得到了比較理想的解答。在此基礎上,帶著問題,組織城管、編辦、公安交警等部門組成聯合調研組,赴西安、南京、長沙、深圳四個在建筑垃圾管理方面各具特色的城市,采取座談交流和實地察看的方式,認真學習他們的管理經驗和立法經驗,形成了數萬字的立法調研報告和法規參考資料。

“在立法過程中,我們主要把握了三個大的方向,一是沒有就建筑垃圾談建筑垃圾,而是從環境保護與生態建設的角度進行通盤考慮;二是將建筑垃圾處置設施作為城市基礎設施,彌補基礎設施缺失造成建筑垃圾無法規范排放的問題;三是將建筑垃圾看成一種資源,進行資源綜合化利用。”市人大常委會法制工作室工作人員表示。

原標題:山體保護有了“護山符” 建筑垃圾戴上“緊箍咒” 濟南聚焦城市頑疾開出立法“良藥”

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

平陰玫瑰產品博覽會明起開幕

- 平陰玫瑰盛放,吸引游人徜徉花海。目前,平陰縣玫瑰栽培面積近6萬畝,年產玫瑰鮮花2萬噸,為全國之最。[詳細]

- 濟南時報 2018-05-03

單層面積約15000平方米 “最大違建”興濟河商城拆除完畢

- 5月2日,經過一個月的拆除,存在有20多年,被稱作濟南面積最大、跨度最長的違建——興濟河商城8座建筑全部拆除完畢。興濟河商城位于興濟河...[詳細]

- 濟南時報 2018-05-03

少年強|地理奧賽國家隊半壁江山,省實驗了不起啊

- 被選入地理奧賽國家隊。4歲開始手繪地圖。[詳細]

- 少年強 2018-05-03

鄆城一美容院涉嫌銷售使用假冒藥品、醫療器械被查

- 為切實維護廣大消費者合法權益,保障消費者用藥用械安全,嚴厲打擊非法銷售和使用玻尿酸、肉毒素等產品的行為,近日,鄆城縣市場監管局執法...[詳細]

- 今日鄆城 2018-05-03

正說五三慘案5|縣長看上烈士遺孀,發撫恤金故意刁難

- 山東交涉員公署17名外交職員殉難,遇難者家庭生計困難,國民政府根據標準和等級為遺屬們進行了撫恤,海外同胞也紛紛向遺屬們捐款,遇難者家...[詳細]

- 說古談今 2018-05-03

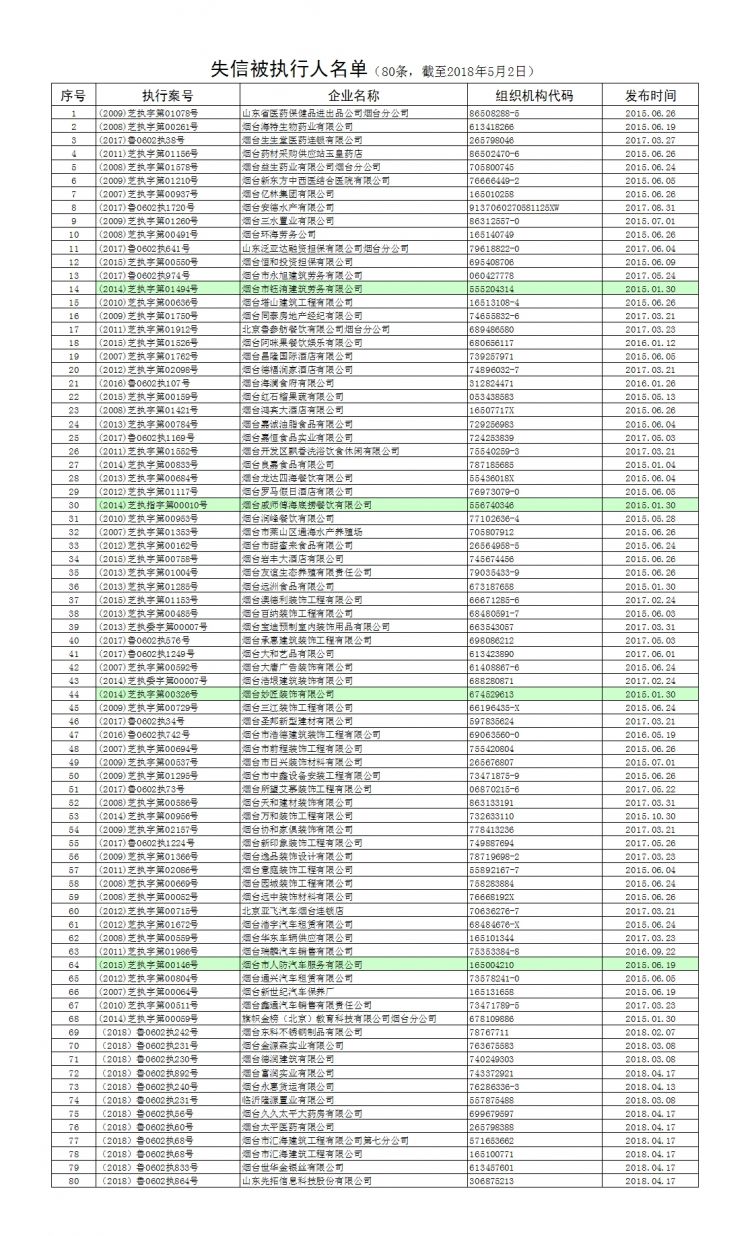

煙臺第十六批誠信黑榜公布 80家企業上榜(名單)

- 煙臺市社會信用體系建設第十六批誠信“黑榜”為加快“信用煙臺”建設步伐,加大對失信被執行人信用懲戒力度,切實維護當事人合法權益,提高...[詳細]

- 膠東在線 2018-05-03

高清:曬藍天下的青島郵輪母港 線條之美嘆為觀止

- 雨后青島格外晴朗,郵輪母港沐浴在藍天下青島新聞網5月3日訊(記者。龐為)連綿陰雨過后,晴朗昨日重回視野,青島郵輪母港沐浴在藍天下,極...[詳細]

- 青島新聞網 2018-05-03

泉城喜現“百里藍” 節后首日濟南藍天白云刷爆朋友圈

- 昨日,泉城碧空如洗。“仰望泉城百里藍,白云舒展扮靚天”“別看手機了,看看窗外”……“五一”節后上班第一天,雨后初晴的濟南空氣質量持...[詳細]

- 濟南日報 2018-05-03

官方回復:青島老城區拆遷進展、征收補償政策

- 市北區拆遷最新進展自建房征收補償教育配套建設情況……你想知道的,這里都有答案啦。4月11日下午,青島市市北區委副書記、區長楊旭東做客...[詳細]

- 青島新聞網 2018-05-03

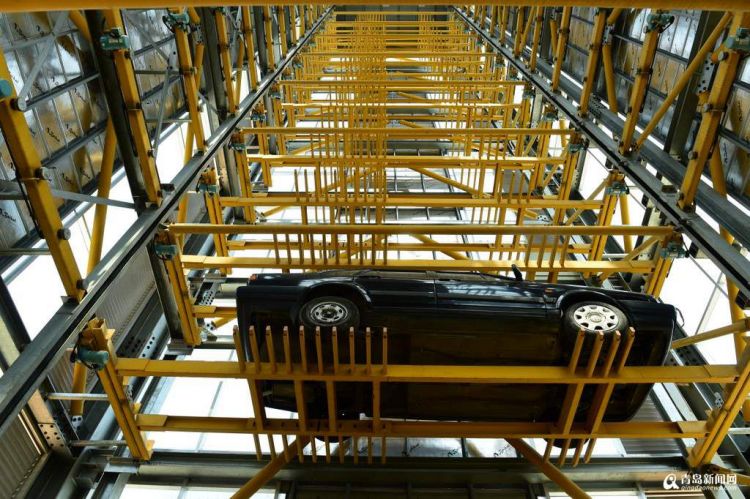

高清:青島企業造智能車庫 原地調頭一鍵讓車坐電梯

- 150平米的地面面積,可以立體停下100輛車青島新聞網5月3日訊(文。王華)由青島企業設計制造的新一代智能立體車庫近日揭開面紗,即將陸續交...[詳細]

- 青島新聞網 2018-05-03

有驚無險!濟南7女子被困華山 5男子連拉帶托施救

- 韓女士等人與救人的5名男子合影。“我們好奇那條小道通向哪兒,就順著走,開始還挺好爬,差不多爬了三分之一,后來路就不太好走了,但下山...[詳細]

- 舜網 2018-05-03

組圖:記者帶你速逛膠東傳統鄉村廟會 找回記憶中的小時候

- 廟會現場,賣“海涼粉”的攤位膠東在線5月3日訊。特別是在鄉間,趕大集、逛廟會是物質匱乏年代為數不多的娛樂活動之一,孩子們可以在那天吃...[詳細]

- 膠東在線 2018-05-03

762家扶貧車間助8.3萬人就業 臨沂探索扶貧新路子

- 就業扶貧車間工人正在組裝藝術品為了讓貧困人口通過就業實現脫貧,臨沂市人社部門探索出了一條就業扶貧車間扶貧新路子。通過建設“扶貧車間...[詳細]

- 沂蒙晚報 2018-05-03

網友評論僅供網友表達個人看法,并不表明齊魯網同意其觀點或證實其描述我來說兩句