青島留洋小伙“下鄉(xiāng)”,承包800畝鹽堿地建生態(tài)綜合體!

來源:齊魯壹點

2018-05-04 09:05:05

北京林業(yè)大學(xué)本科、英國謝菲爾德大學(xué)景觀設(shè)計碩士,如果擁有這個文憑,你會選擇怎樣的生活?山東青島黃島小伙劉曉選擇了到鄉(xiāng)下,種樹。

劉曉的理想,是要建一座生態(tài)綜合體,通過綜合體的運作,改善土壤、空氣的狀況。在他的努力下,不僅800畝的鹽堿地種滿了樹,村里的村民也變成了技術(shù)工。

想回到家鄉(xiāng)

干點自己應(yīng)該做的事

找到劉曉的莊園并不容易,連續(xù)幾天的中雨,讓即墨市梁家屯村到莊園的道路泥濘不堪,車子在泥土里打著滑,靠步行才能走進去。

劉曉裹著雨衣跑出來,身上濺滿了泥,招呼著記者到他的房間——一個集裝箱改造的屋子。屋里一張床,一個架子,一張書桌,桌上擺放著農(nóng)業(yè)種植專業(yè)用書。空間的狹小,讓劉曉有些不好意思,聊天的過程中,他不時地跑出去,有時候看屋子有沒有漏水,有時候看鵝舍的情況。

屋外是他的800畝莊園,現(xiàn)在都已經(jīng)種上了樹,而四年前,這兒還是一片鹽堿地,生長著并不茁壯的莊稼。梁家屯村的會計梁澤臣說,莊稼地變成了林子,英國回來的碩士也變成了莊稼漢。“你別看他現(xiàn)在黑乎乎的,剛來那會兒白白凈凈,當(dāng)時我們都不信他能在這里守這么多年。”

2014年秋天,從英國謝菲爾德景觀設(shè)計專業(yè)碩士畢業(yè)的劉曉,決定回國發(fā)展,那時他已經(jīng)能夠在當(dāng)?shù)啬玫讲环频男匠辍哉f,想回到家鄉(xiāng),干點自己應(yīng)該做的事。

“建一座生態(tài)綜合體,改善土壤空氣狀況,通過一系列潛移默化的改造,形成一個小型的生態(tài)系統(tǒng),建立一個可復(fù)制的田園綜合體樣本。”劉曉說。

很快,劉曉在自己的家鄉(xiāng)黃島附近開始了考察。一次無意的路過,劉曉發(fā)現(xiàn)了梁家屯這片800畝的土地,由于鹽堿嚴(yán)重,不少土地都荒著,生長的莊稼收成也并不理想。他覺得這就是他要改造的地方。經(jīng)過多次溝通聯(lián)系,2014年底,劉曉正式把家安在了這片土地上。

零下20攝氏度

守在集裝箱里過春節(jié)

劉曉當(dāng)時想到,這個農(nóng)場短期內(nèi)不會見效益。“因為一個地區(qū)土壤等環(huán)境的改善,需要一個過程,不可能一蹴而就。”

但劉曉沒有想到的是,現(xiàn)實中的困難比預(yù)想中多得多。

按照劉曉的計劃,改善土壤環(huán)境,首先就是要深耕土壤,讓水分被土壤充分吸收,增加通氣性,使得植物生長得更好,另一方面也減少澆水的次數(shù)。于是劉曉選擇種樹作為開辟農(nóng)場的第一步。“種櫸樹能夠耐鹽堿,凈化空氣,對土壤修復(fù)也有很好的作用。”

可實際操作起來,劉曉栽了跟頭。由于前期節(jié)省成本,一棵棵樹苗劉曉親自栽種。當(dāng)?shù)仫L(fēng)沙大,吹得樹苗東倒西歪,劉曉又挨個用繩子和樹枝捆住。50多萬元買來的拖拉機、運輸機、耕犁機,劉曉一一照著說明書學(xué),有一次因為操作不當(dāng),連人帶拖拉機翻進溝里,一個多小時才蘇醒過來。

劉曉的妻子從鄭州一所高校辭了職,專門來農(nóng)場陪他。“每次看見他從外面回來,頭上都是雪和松針,我心里就特別難受。”冬天是農(nóng)場最難熬的時候,集裝箱的溫度達到零下20攝氏度,要蓋四床羽絨被才能稍微暖和起來。

過春節(jié)時,為了守住這片林子,劉曉一個人守在農(nóng)場,孤獨地看著滿天的煙花。“很多英國的同學(xué)回國都做了設(shè)計師,只有他選擇了最難的一條路。”劉曉的妻子說,“沒想到他這么能吃苦,也就是這份踏實讓我覺得他很可靠。”

但劉曉的苦并沒有白吃,如今,800畝的農(nóng)場已經(jīng)種上了楓樹、櫸樹等樹種,一眼望不到頭。梁澤臣說,村里的人散步就喜歡往這里跑,覺得空氣好,景色也好。此外,為了清除農(nóng)場的雜草,2015年劉曉買了3000多只鵝苗,鵝糞又為土壤提供了肥料,鵝蛋還能夠產(chǎn)生一定的經(jīng)濟效益。

去年農(nóng)場銷售額達到了18萬,雖然離收支平衡差距還很大,但這讓劉曉看到了希望。

開展專門培訓(xùn)

村民變成了“工人”

在梁澤臣看來,劉曉給村子帶來的變化,更重要的是把村民變成了“工人”。

隨著農(nóng)場的樹木和鵝苗越來越多,劉曉開始雇用村民打工,做些基礎(chǔ)的工作。比如修剪樹枝、開拖拉機、鋤草、松土以及灌溉等。但每項都是技術(shù)活,劉曉要對他們進行專門的培訓(xùn)。

“這需要一個磨合的過程。”劉曉說,尤其是修剪樹枝時,每一寸的修剪都有嚴(yán)格的要求,對樹木的生長有著重要的作用。但很多村民認為自己曾經(jīng)做過同樣的工作,表面上應(yīng)和著,實際卻按照自己的想法來。”劉曉一遍遍規(guī)范技術(shù),給村民講解,慢慢村民也就接受了。

劉曉也理解這種對抗,觀念的改變確實是需要一個過程,但是看到好的變化,那么村民們就會樂意去嘗試。“比如剛開始我承包這塊地種樹時,他們也很不理解,認為種樹帶不來效益,浪費了這塊地。可隨著樹木種植起來,他們就看到了帶來的空氣、環(huán)境上的變化。”

梁澤臣說,有的村民在農(nóng)場工作了三四年,成了熟練工。有了技術(shù),附近的有些果園就主動讓他們?nèi)スぷ?很多賦閑在家的老人都有了事情可做,村民們也就愿意來這里上班。現(xiàn)在農(nóng)場有五六十個工人來自這個村子。

“一天100塊到120塊,也有的130塊。”劉曉說,錢是其次的,關(guān)鍵是學(xué)到了技術(shù),讓他們獲得了一種滿足感,尤其是60歲以上的老人,這種獲得感會更強。

守著莊園難耐寂寞

管理人員走了七八個

隨著媒體報道的增多,劉曉漸漸火起來了。頻繁的報道讓劉曉的鵝蛋好賣了,也讓很多企業(yè)來談合作,但卻仍然沒有解決“人”的問題。

今年5月,跟隨著劉曉三年的管理人員要回老家去上班了,這幾年離開的管理人員已有七八個,最快的14天就辭職了。“給的工資并不低,可很多年輕人哪能受這份罪。”

劉曉知道,守著一大片莊園,有時在精神上是一種折磨,好像是與外界脫了節(jié)。“每天都在農(nóng)場里,見到的人和事都有限,對于一個年輕人來說,確實是苦了一些。”而劉曉也經(jīng)歷了這樣一段適應(yīng)的過程:沒有辦法洗漱,冬天結(jié)了冰就化了再用,夏天忍受著風(fēng)吹日曬……

經(jīng)營農(nóng)場以來,劉曉甚至沒有一次旅行,平時陪父母妻子的時間都十分有限,他在黃島有一套不錯的房子,但每月回去一次都無法保證。

但劉曉覺得,既然選擇了,就要踏實做下去,生態(tài)改善就是個“繡花針”的功夫,沉得下去,才能取得收獲,像細水長流一樣,從土壤到空氣的改善,都需要一個過程,否則不改變根本問題,所謂生態(tài)綜合體也不會太長久。

對于未來的期望,劉曉計劃著把農(nóng)場建成體驗式生態(tài)莊園,把生態(tài)系統(tǒng)建起來后,增加體驗項目,讓更多的人有一個健康的去處。“雖然時間會很長,但我愿意一直做下去。”

(齊魯晚報·齊魯壹點記者 陳瑋)

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

濟南一小區(qū)住宅滿墻墻面鼓包爆裂屢修不好,急人!

- 濟南市和潤幸福城樓房墻體出現(xiàn)鼓包問題,持續(xù)近兩年仍無法解決。業(yè)主希望進行科學(xué)鑒定之后再進行維修,但是開發(fā)商主導(dǎo)的第一次安全鑒定結(jié)果并...[詳細]

- 齊魯壹點 2018-05-04

讓濟南這個城市變得更漂亮,沿街機關(guān)單位要拆墻透綠

- 城市的顏值提高,不僅讓市民和游客感到賞心悅目,更是提升城市競爭力的有力抓手。在此次城市提升“十大行動”中,濟南將通過多項措施,讓城市變...[詳細]

- 齊魯壹點 2018-05-04

濟寧這個腦癱小伙了不起,用嘴折紙獲世界吉尼斯記錄

- 作為十里八鄉(xiāng)遠近聞名的能人,腦癱小伙高廣利還會用嘴巴修手機、修電腦、修玩具……而他最有名的,要數(shù)用嘴折紙飛機創(chuàng)造了世界吉尼斯紀(jì)錄。還...[詳細]

- 齊魯壹點 2018-05-04

大手筆 三家大商場落地高新區(qū) 毗鄰地鐵交通便利

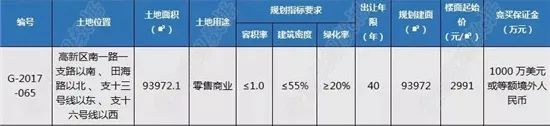

- 5月3日上午,青島市國土資源局與房屋管理局以網(wǎng)上拍賣的方式出讓位于高新區(qū)的一宗商業(yè)零售地塊,地塊土地面積為93972.1㎡。這意味著高新區(qū)...[詳細]

- 青島新聞網(wǎng) 2018-05-04

全國兩會之后國家減稅政策頻出 濟南本土企業(yè)“解渴”

- 今年3月份召開的全國兩會明確提出,要進一步減輕企業(yè)稅負。制造業(yè)等行業(yè)增值稅稅率從17%降至16%。[詳細]

- 濟南日報 2018-05-04

濟南CBD“五指山”中“湖”設(shè)計方案出爐 5座塔樓中已有4座確定設(shè)計方案

- 260米超高層“湖”效果圖。記者今天從市規(guī)劃局獲悉,濟南CBD“五指山”中“湖”的設(shè)計方案已出爐。[詳細]

- 濟南日報 2018-05-04

山東一男子440斤!壓壞醫(yī)院仨床墊,手術(shù)切掉80%的胃

- 進行減重。據(jù)介紹,劉先生是目前山東省實施此類手術(shù)體重最重的患者。[詳細]

- 青島新聞網(wǎng) 2018-05-04

650多個崗位等你選 山東4日舉行青年節(jié)招聘活動

- 山東省人力資源市場于5月4日上午舉行“五四青年節(jié)”專場招聘活動,報名企業(yè)22家,提供就業(yè)崗位達650個以上,主要涉及的崗位有教育、銷售、...[詳細]

- 新銳大眾 2018-05-04

青島醫(yī)療價格新規(guī)來了 這七大變化與你有關(guān)

- 青島人注意了下個月起島城將施行醫(yī)療價格新規(guī)其中這些變化都和你有關(guān)。5月2日,青島市物價局、青島市衛(wèi)生和計劃生育委員會下發(fā)《醫(yī)療機構(gòu)價...[詳細]

- 愛青島 2018-05-04

震撼照片文獻 讓后人重回90年前濟南“五三慘案”現(xiàn)場

- 被炸的濟南東門城樓。“你看見么?你記得么?”——1928年,著名書法家于右任為濟南慘案憤然題詞。[詳細]

- 濟南時報 2018-05-04

濟南全民健身事業(yè)新目標(biāo) 努力爭創(chuàng)國家運動健康城市

- 近年來濟南市全民健身運動開展得紅紅火火。5月2日,2018年全市體育系統(tǒng)工作會議在濟南市體校召開,市體育局局長高立文在本次會議上提出了濟...[詳細]

- 濟南時報 2018-05-04

剛剛!濟南這6個村被凍結(jié)!快看看有你家嗎?

- 濟南章丘刁鎮(zhèn)6個村被凍結(jié)了。刁鎮(zhèn)時前、時北等村舊城(村)改造凍結(jié)通告。[詳細]

- 濟南日報 2018-05-04

“最美趴姐”“最帥司機”!這場車禍多虧有他倆

- 半島記者5月3日獲悉,近日島城市民隨手拍攝的一段只有3秒的短視頻在微信朋友圈里熱傳:在晚上的一個車禍現(xiàn)場,一名戴著袖章的公交司機站在路邊...[詳細]

- 半島都市報 2018-05-04

網(wǎng)友評論僅供網(wǎng)友表達個人看法,并不表明齊魯網(wǎng)同意其觀點或證實其描述我來說兩句