百人送別山東師范大學(xué)教授王建珂 昔日學(xué)生坐高鐵前來悼念

來源:濟(jì)南時(shí)報(bào)

2018-09-03 10:50:09

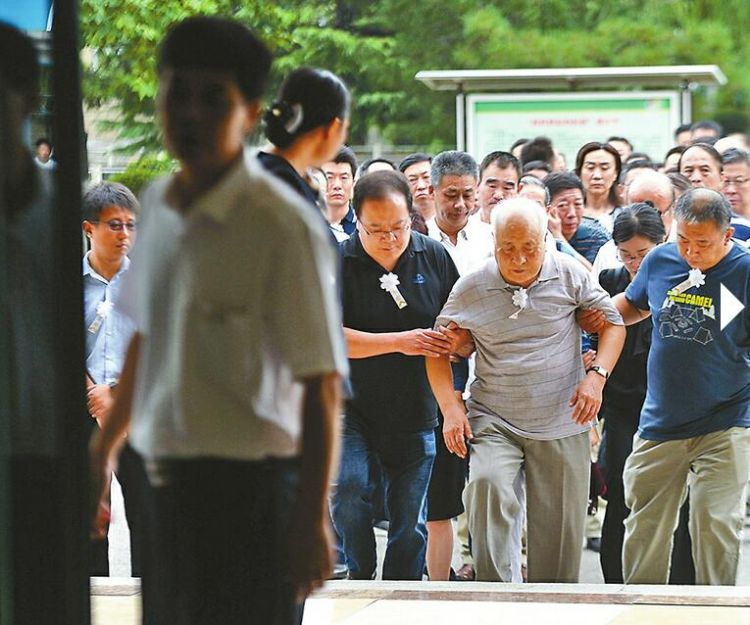

2日,好友、同事、學(xué)生等送別山東師范大學(xué)教授王建珂。 記者王鋒 攝

“報(bào)人教授道藝兼長堪稱學(xué)苑獨(dú)步,誠樸仁厚師表崇高可臻高山仰止。”2日下午,濟(jì)南市殯儀館告別廳,百名師生專程來看山東師范大學(xué)文學(xué)院教授王建珂最后一眼,大廳兩側(cè)懸掛的挽帳,正是逝者一生的真實(shí)寫照。

這幅挽帳的作者,是南京大學(xué)新聞傳播學(xué)院教授陳玉申所擬。陳玉申早年在山師大文學(xué)院新聞專業(yè)任教,曾與王建珂多年共事,教學(xué)相長,視王建珂為他最敬重的前輩。

當(dāng)天,王建珂生前的老同事、老教授,他所教過的新聞系學(xué)生,紛紛自發(fā)前來悼念。大家鞠躬、獻(xiàn)花、泣不成聲,久久不愿離開。去年年底,王建珂的學(xué)術(shù)專著《媒體評(píng)說》出版;8月31日,82歲的他帶著他心愛的新聞事業(yè)走了。天堂里,從此多了一本《媒體評(píng)說》。

用一顆清純的心客觀記錄

“當(dāng)年,恩師回憶起在新疆工作的日子,教誨我們:什么樣的困難都難不倒人,做事當(dāng)堅(jiān),做人要韌,堅(jiān)持會(huì)改變自己,也會(huì)改變社會(huì)。”51歲的姜懷臣是山師大文學(xué)院新聞專業(yè)1986級(jí)學(xué)生,他所在的班是王建珂教的首屆專科新聞班,“畢業(yè)后踏上工作崗位,其間與恩師多有交集,無論在新聞工作崗位,還是在異地創(chuàng)業(yè),恩師的諄諄教誨、人格魅力,一直在影響激勵(lì)著我。”

得知王建珂老師去世的消息,文學(xué)院新聞專業(yè)1993級(jí)學(xué)生李偉,找出了23年前的畢業(yè)留言本,翻看到“業(yè)精于勤”四個(gè)字時(shí),淚水漣漣,這是1995年6月,王建珂、薛啟霞老師給他寫的畢業(yè)贈(zèng)言。

李偉所在班是最后一屆新聞專科班。同學(xué)們第一次上課見到瘦瘦高高的王建珂老師,擔(dān)心他羸弱的身軀難以扛得住繁重的教學(xué)任務(wù),就偷偷塞個(gè)小紙條,讓他注意休息,但每次都石沉大海,他依然如故,似拼命三郎。“他的課內(nèi)容豐富,沒有枯燥的理論灌輸,有的是他的親身經(jīng)歷,有的是他的工作經(jīng)驗(yàn)和人生感悟。”

給李偉印象最深的是,實(shí)習(xí)期間,王建珂、薛啟霞老師對(duì)同學(xué)的幫助。“兩人幫我們聯(lián)系好實(shí)習(xí)單位后,還是放心不下,經(jīng)常到實(shí)習(xí)單位走走,幫我們看怎么定選題,怎么做好訪前準(zhǔn)備,怎么采訪,怎么寫作。3個(gè)月的實(shí)習(xí)結(jié)束,兩人心放下了,卻病倒了。”李偉回憶說,老師時(shí)常告訴他們,做記者最珍貴的是要保持清純和樸素,要用一顆清純的心客觀記錄,不輕易夾雜感情色彩,思想要樸素,作風(fēng)要樸素,文筆要樸素,做人要樸素,寫出來的新聞作品才會(huì)樸素,才會(huì)接地氣,有靈氣。

一個(gè)個(gè)學(xué)生都裝在他心里

“情況太突然,老師走得太快了。”文學(xué)院1994級(jí)學(xué)生丁利厚,從北京坐高鐵專程趕到濟(jì)南參加告別儀式,他所在班級(jí)是山師大首屆新聞本科班。今年7月,他們班舉行畢業(yè)20年聚會(huì),7月21日,他和同學(xué)剛?cè)タ赐送趵蠋煟瑳]想到那次看望成為永別。

7月21日,很多同學(xué)想去看王老師,但擔(dān)心他見到太多學(xué)生,免不了激動(dòng)和勞累,丁利厚和班里年齡最小的王彪代表同學(xué)們?nèi)タ此!巴趵蠋煹木駹顟B(tài)比我們想象中好很多,臉上泛著光澤,思維敏捷,談吐自如。他拄著拐杖小碎步挪,也不讓我們扶。一落座,他就像課堂上點(diǎn)名似的,挨個(gè)說起我們班同學(xué)的名字及所在的單位。”

王建珂老師對(duì)同學(xué)們的牽掛和感情,都在他深情的眼神里。一個(gè)個(gè)學(xué)生,他如數(shù)家珍,學(xué)生的信息都裝在心里,幸福寫在臉上。“我們現(xiàn)場和同學(xué)們手機(jī)視頻,王老師能認(rèn)出很多同學(xué)。我們仿佛又回到20年前的課堂。我們自拍的合影,王老師讓馬上發(fā)到他郵箱……”

丁利厚和同學(xué)們走到王建珂遺體前,鞠躬告別:一生熱愛新聞事業(yè)的王老師走了,帶著同學(xué)們深深的思念。

錯(cuò)發(fā)的郵件知道“老師的忙”

“王老師高高瘦瘦,薛老師小鳥依人,兩人是我的新聞啟蒙老師,更像是我的親人。”文學(xué)院1996級(jí)學(xué)生崔瑩畢業(yè)后定居英國,回濟(jì)南時(shí),她常約同學(xué)、師妹去看望王建珂、薛啟霞老師。

王建珂退休多年,依然筆耕不輟,他在忙什么?讓崔瑩知道答案的是一封錯(cuò)發(fā)給她的郵件:2017年5月22日—28日評(píng)報(bào)意見,整整6271字,15頁!隨便摘錄其中的內(nèi)容:“‘剁手黨’雖然去年被《咬文嚼字》評(píng)為10大流行語,但是恐怕還是有不少讀者看不懂,需要加以解釋”“頭版版面處理得不錯(cuò),總標(biāo)題《聚人才》特別醒目”。

“這么多字都是他在電腦前一個(gè)個(gè)敲出來的,我馬上想到的是他那間并不大、冬天里也并非特別暖和的書房,那張舊寫字臺(tái)、舊椅子,在這么簡單、清苦的條件里繼續(xù)工作,唯一可以解釋的是他對(duì)新聞事業(yè)的深愛。”崔瑩告訴記者,很多人在一起時(shí),王老師的話并不多,時(shí)常覺得他很嚴(yán)肅,是那類喜歡冷眼旁觀的高冷男;而薛老師熱情、和藹,她的溫度快要將人融化。王建珂、薛啟霞老師共用一個(gè)名為“wjk1936”的電子郵箱,不必看署名,從文風(fēng)就可以輕易分辨出哪封郵件是誰所寫。“我認(rèn)識(shí)的眾多人里,也再?zèng)]有哪對(duì)夫婦共用一個(gè)郵件。他們風(fēng)雨同舟、患難與共,不分你我,他們又有著彼此完全不同的個(gè)性。”

“王老師走了,我們非常難過,但他度過了自己喜歡的一生:有深愛的新聞事業(yè)、有深愛的女人相伴。他是幸福的、幸運(yùn)的。”崔瑩說。

告別會(huì)上,王建珂的夫人薛啟霞沒有到場,她送的挽聯(lián)讓人頓時(shí)淚目:“小珂,你走好;等我,霞子!”

最后一篇論文還在探討“報(bào)紙把關(guān)”

在治學(xué)和思考方面,王建珂的腳步,始終沒有停止過。

“王老師退休筆耕不輟地寫著我們愛讀的新聞?wù)撐模膶诟寮犊偩庉嫞簣?bào)紙的總把關(guān)人》8月28日才剛剛發(fā)表,怎么說走就走了呢?以后我們上哪兒去讀這樣的媒體評(píng)說?”在文學(xué)院1995級(jí)學(xué)生梁利杰眼里,王建珂為人謙和,神氣內(nèi)斂,喜歡新聞理論研究。

《青年記者》副主編趙金曾在王建珂病危時(shí)去醫(yī)院看望,當(dāng)時(shí)他的意識(shí)已經(jīng)不太清晰。王建珂2011年底就開始在《青年記者》期刊開設(shè)新聞專欄,幾乎每期都有文章,7月他曾請(qǐng)假一個(gè)月,最后一篇文章就發(fā)表在8月下的那期……

這些年,傳統(tǒng)媒體確實(shí)下滑嚴(yán)重,對(duì)傳統(tǒng)媒體唱衰的聲音不絕于耳,新媒體能否替代傳統(tǒng)媒體?這位和報(bào)紙打了一輩子交道的“老報(bào)人”,有自己的思考。2018年4月30日,他在媒體雜志上刊發(fā)題為《新媒體為何代替不了傳統(tǒng)媒體》的文章,其中提到“解決傳統(tǒng)媒體遇到的困難,不是用新媒體代替;實(shí)現(xiàn)媒體融合,才是可行的路子。媒體融合,就是把報(bào)紙、電視臺(tái)、電臺(tái)和互聯(lián)網(wǎng)站的采編作業(yè)有效結(jié)合起來,資源共享,集中處理,衍生出不同形式的信息產(chǎn)品,然后通過不同的平臺(tái)傳播給受眾。那種認(rèn)為新媒體和傳統(tǒng)媒體像水與火的關(guān)系、不可能融合的看法,是站不住腳的。”

在王建珂遺體告別大廳的門口,兩側(cè)懸掛著另一幅挽帳,作者是王建珂多年來一直關(guān)心成長的一位學(xué)生,44字長聯(lián)高度凝練了這位好老師的一生:“赤子援疆筆寫三十春秋辦報(bào)紙做新聞天山長河永志,丹心入魯布道廿九寒暑亦師友如父兄桃李秋風(fēng)同悲!”

王建珂帶著他心愛的新聞事業(yè)走了,但愿天堂里也有新聞路。

原標(biāo)題:百人送別山東師范大學(xué)教授王建珂,昔日學(xué)生坐高鐵前來悼念

想爆料?請(qǐng)登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

濟(jì)南一女子下車暈倒,公交司機(jī)和乘客聯(lián)手救助

- 濟(jì)南一女子下車暈倒,公交司機(jī)和乘客聯(lián)手救助9月1日10點(diǎn)08分左右,濟(jì)南公交79路駕駛員楊文波駕車途徑花園莊站點(diǎn)時(shí),車上一位年輕女子在下車...[詳細(xì)]

- 齊魯壹點(diǎn) 2018-09-03

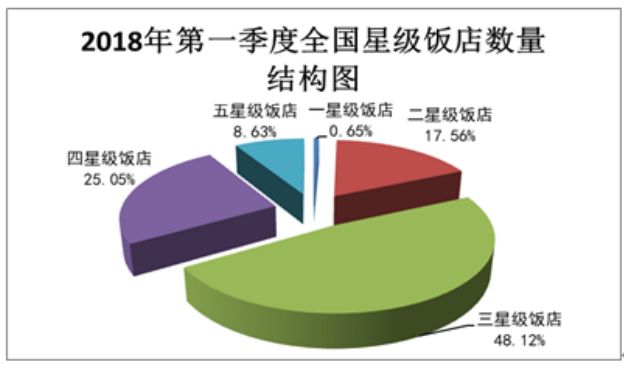

最新數(shù)據(jù)!全國星級(jí)飯店山東第一,看看濟(jì)南有多少

- 全國星級(jí)飯店山東第一,看看濟(jì)南有多少2018年第一季度,全國星級(jí)飯店統(tǒng)計(jì)管理系統(tǒng)中共有星級(jí)飯店10782家,其中一星級(jí)82家,二星級(jí)2066家,...[詳細(xì)]

- 山東政事 2018-09-03

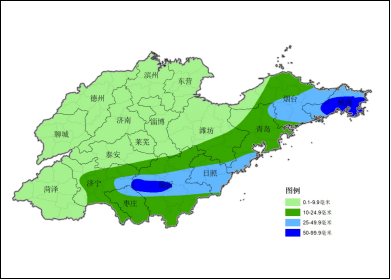

山東本周兩股冷空氣接踵而至 雨季將于明日結(jié)束

- 山東本周兩股冷空氣接踵而至。雨季將于明日結(jié)束受冷空氣影響,預(yù)計(jì)今明天北方雨水不停歇,我省自西向東將有一次大范圍降雨天氣過程。[詳細(xì)]

- 大眾網(wǎng) 2018-09-03

本周最低溫降至16℃,早晚溫差明顯加大,注意增加衣服

- 市氣象局預(yù)報(bào),未來一周以多云為主,最高氣溫31℃,最低氣溫16℃,溫差變化明顯。市氣象局預(yù)報(bào),3日多云轉(zhuǎn)晴,北風(fēng)3級(jí),最低氣溫21℃~23℃...[詳細(xì)]

- 濟(jì)南日?qǐng)?bào) 2018-09-03

道路通車耕地回填秧苗補(bǔ)齊,濰坊災(zāi)后重建進(jìn)展順利

- 2日,昌樂縣寶通街丹河大橋上還殘余著水漬,東側(cè)的道路上車輛排隊(duì)前行,西側(cè)轟鳴的機(jī)器正在作業(yè),新的路基已經(jīng)壘好。在昌樂縣高崖水庫庫區(qū)...[詳細(xì)]

- 齊魯壹點(diǎn) 2018-09-03

濟(jì)南小學(xué)生開學(xué)季:家長止步線,一年級(jí)新生的起點(diǎn)

- 家長止步線,一年級(jí)新生的起點(diǎn)9月3日,又是一年開學(xué)季,校園又恢復(fù)原本的熱鬧。剛剛從幼兒園升入小學(xué)一年級(jí)的學(xué)生將迎來嶄新的學(xué)習(xí)生活。[詳細(xì)]

- 齊魯壹點(diǎn) 2018-09-03

順風(fēng)車下線濟(jì)南的專快車接單多了,低于7萬的車將清理

- 順風(fēng)車下線濟(jì)南的專快車接單多了,低于7萬的車將清理從9月1日開始,濟(jì)南的部分快車車主陸續(xù)收到滴滴發(fā)送的類似信息。此外,濟(jì)南于7月份制定了...[詳細(xì)]

- 齊魯壹點(diǎn) 2018-09-03

“見義智為”,山大研二學(xué)生沒脖深水中成功救人

- “見義智為”,山大研二學(xué)生沒脖深水中成功救人在嶗山北九水景區(qū),看到有人落水且面臨窒息的危險(xiǎn),山東大學(xué)法學(xué)院研二學(xué)生鄭志超連衣服都沒...[詳細(xì)]

- 齊魯壹點(diǎn) 2018-09-03

8月雨水足,趵突泉漲了72厘米!本周濟(jì)南繼續(xù)涼爽

- 8月雨水足,趵突泉漲了72厘米!本周濟(jì)南繼續(xù)涼爽今年的8月濟(jì)南史無前例地接連迎來兩個(gè)“臺(tái)風(fēng)”,降雨和涼爽來得多,并持續(xù)到開學(xué)季。濟(jì)南市氣象...[詳細(xì)]

- 齊魯壹點(diǎn) 2018-09-03

93歲老兵憶濟(jì)南戰(zhàn)役:“子彈貼著頭皮飛,河水被染紅”

- 子彈貼著頭皮飛,河水被染紅"2日上午,陣雨后的天空短暫放晴。楊茂森打過很多仗,戰(zhàn)場上搶救受傷戰(zhàn)友。...[詳細(xì)]

- 濟(jì)南時(shí)報(bào) 2018-09-03

新學(xué)期濟(jì)南又添7所新學(xué)校,看看有你家附近的嗎?

- 恒大濱河左岸小學(xué)。恒大濱河左岸小學(xué)位于天橋區(qū)徐李路東側(cè)、新黃路北側(cè),占地39畝,建筑面積17352㎡。[詳細(xì)]

- 生活日?qǐng)?bào) 2018-09-03

開學(xué)啦!濟(jì)南交警發(fā)布安全提示,12歲才能騎單車上學(xué)

- 駕駛自行車駕駛?cè)吮仨毮隄M12周歲,駕駛電動(dòng)自行車駕駛?cè)吮仨毮隄M16周歲;。駕駛自行車、電動(dòng)自行車上道路行駛時(shí),要遵守交通信號(hào),減速慢行...[詳細(xì)]

- 濟(jì)南日?qǐng)?bào) 2018-09-03

青島百萬中小學(xué)生今開課 各校以特色方式迎新學(xué)期

- 青島百萬中小學(xué)生今開課。各校以特色方式迎新學(xué)期原標(biāo)題:島城百萬中小學(xué)生今開課各個(gè)學(xué)校以各具特色的方式迎接新學(xué)期的開始。[詳細(xì)]

- 青島早報(bào) 2018-09-03

網(wǎng)友評(píng)論僅供網(wǎng)友表達(dá)個(gè)人看法,并不表明齊魯網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述我來說兩句