紀(jì)念改革開放四十周年 梁山,砥礪奮進(jìn)正當(dāng)時(shí)

來源:魯網(wǎng)

2018-12-18 16:22:12

魯網(wǎng)12月18日訊 40年崢嶸歲月,40年筑夢前行,40年砥礪奮進(jìn),40年鳳凰涅槃。40年,梁山的成績有目共睹;40年,梁山的變化耳熟能詳。

從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)到市場經(jīng)濟(jì),從物質(zhì)奇缺、定量憑票供應(yīng)到大街小巷商品琳瑯滿目,人民生活從貧窮落后轉(zhuǎn)向小康幸福。經(jīng)過40年的改革開放,梁山這樣一個(gè)昔日偏遠(yuǎn)落后的小縣城,現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展成一座正在快速崛起的城市綜合體。

為全面展現(xiàn)梁山縣在改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)中取得的成就,展示水泊梁山獨(dú)特的自然風(fēng)光,推動梁山各項(xiàng)事業(yè)快速發(fā)展,12月5日至19日,梁山縣“新時(shí)代 新梁山”慶祝改革開放四十周年大型圖片展在梁山國際會展中心展覽一周,又分別在梁山縣一中和鳳凰公園和水泊梁山風(fēng)景區(qū)巡展,展覽由梁山縣委宣傳部、縣文廣新局、縣文聯(lián)共同主辦。此次圖片展廣泛征集2萬余幅圖片,展覽分9個(gè)部分,共展出80個(gè)展板400幅圖片,全面展現(xiàn)四十年來全縣各條戰(zhàn)線取得的偉大成就,全方位反映梁山人民干事創(chuàng)業(yè)的精神面貌。

建設(shè)篇

“梁山的變化之大、發(fā)展速度之快,出乎我們的意料……”在鳳凰廣場,80歲的張孝堂老人不無感慨地說。

張孝堂是一名攝影愛好者,攝影長達(dá)30多年的他用鏡頭記錄梁山的發(fā)展,記錄梁山之美。在一組黃河灘區(qū)村居遷建前后的照片前,張孝堂激動地講述起村落搬遷前后的變化。

賈莊村緊鄰黃河防洪堤,每當(dāng)汛期來臨,村民們?nèi)缗R大敵。2016年,山東省政府決定在梁山縣開展第二批黃河灘區(qū)居民遷建試點(diǎn),先期把小路口鎮(zhèn)東雷莊村和趙堌堆鄉(xiāng)賈莊村、郭蔡村整體搬遷出黃河灘區(qū),在鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐地規(guī)劃建設(shè)安置社區(qū),共涉及608戶1713人。賈莊村和郭蔡村的村民遷到新建的賈莊郭蔡社區(qū),東雷莊村民將遷到小路口鎮(zhèn)新建的東雷莊社區(qū)。當(dāng)年10月27日,兩社區(qū)同時(shí)奠基開始施工。

趙堌堆鄉(xiāng)黃河灘區(qū)遷建試點(diǎn)工程涉及到賈莊、郭蔡兩個(gè)村,共有居民368戶、1035人,新建社區(qū)在梁趙路南側(cè),西臨黃河社區(qū),東臨翠屏家園。社區(qū)建設(shè)總投資近億元,總建筑面積6萬多平方米,其中住宅面積48860.82平方米,儲藏室面積10643.6平方米,服務(wù)中心面積2711.6平方米。

“這是南水北調(diào)工程中的一座大橋,施工的時(shí)候,當(dāng)時(shí)我專門爬上去拍的這幅照片。我覺得這幅照片的構(gòu)圖和意義能反映新梁山的發(fā)展面貌……”張孝堂說,“我想借助圖片展的機(jī)會,讓更多人看到這些照片,用美勾起市民內(nèi)心的記憶,以及梁山這幾十年的變遷,呼喚大家一起愛護(hù)、保護(hù)梁山的環(huán)境。”

“現(xiàn)在這里叫鳳凰公園,從前這里叫‘小洛洼’。我還在這里摸過魚……”75歲的老攝影家李廣亮指著腳下的這片土地說,以前這里是一叢叢的蘆葦蕩,連接成片,水面雖淺卻寬闊,水里有魚有蝦。后來,梁山縣為加快推進(jìn)城市建設(shè),持續(xù)改善城市民生,將這片低洼地大力打造成以游園綠道、親子樂園和休閑健身為主體的開放型公園。

民生篇

66歲的縣老年大學(xué)銀齡志愿者李士俊感觸良多,從前,最盼望過年的是孩子,因?yàn)橹挥羞^年,家里才會給做身新衣服,平時(shí)穿的基本上都是哥哥姐姐穿過的舊衣服,有的還補(bǔ)丁摞補(bǔ)丁。現(xiàn)在想買就買,想穿就穿,根本不用再為穿衣發(fā)愁,再不用等到過春節(jié)才能做一件新衣服。

“梁山發(fā)展到今天這樣,十分不易。”83歲的銀行退休干部苑文正激動地說,直至上世紀(jì)七八十年代,我國由于物資緊缺,買東西仍要憑票供應(yīng),買糧食要有糧票,買肉要有肉票,買油要有油票,買布要有布票。改革開放以后,隨著市場供應(yīng)的豐富,票證也逐漸被取消,現(xiàn)在我們國家生活物質(zhì)十分豐富,可以說要啥有啥。

民以住為安。談起住的變化,苑文正笑得瞇起眼。40多年前,他們一家6口人擠在幾十平方米的房子里住,家里沒有一件像樣的家具。“現(xiàn)在我們都住樓了,四個(gè)孩子中有三個(gè)孩子買了汽車。”苑文正身邊的變化,也是梁山每個(gè)人身邊的變化。

生活富足了的梁山縣農(nóng)民,也不斷在追求物質(zhì)等方面的享受,40年前,農(nóng)民連見都沒見過的電視機(jī)、冰箱、洗衣機(jī)等家電,現(xiàn)在已成為農(nóng)民家中的尋常擺設(shè)。“現(xiàn)在農(nóng)村的變化也是日新月異,差不多有50%的農(nóng)民都買了汽車……”苑文正說,美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、村莊整治工程、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治等,逐步完善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提升了農(nóng)民生活質(zhì)量。

文化篇

“40年前哪有文化生活?能吃飽飯是每個(gè)人的最大愿望。”63歲的丁慶山說,他記憶中小時(shí)候的文化生活除了念童謠,能收聽半導(dǎo)體收音機(jī)、看一場露天電影便是當(dāng)時(shí)文化生活的奢望。

“當(dāng)時(shí)家里的照明工具就是煤油燈、手電筒,那時(shí)候煤油稀罕,誰舍得點(diǎn)燈熬夜?吃完晚飯就睡覺!”丁慶山說,改革開放以來,人民群眾的生活水平逐年提高,對精神文化的需求越來越迫切。他現(xiàn)在的文化生活也很豐富,除了跳舞、唱歌、攝影,為了和孫子有交流話題,他專門學(xué)習(xí)彈電子琴。

老有所學(xué),老有所樂。一聊起攝影,丁慶山眉宇間神采飛揚(yáng)。他說,攝影之所以讓他癡迷,是因?yàn)樗詿霟岬那楦小ⅹ?dú)特的視角,用手中的鏡頭記錄了“梁山新變化”,用攝影展現(xiàn)生態(tài)之和、生活之樂,文化之韻,環(huán)境之美,為倡導(dǎo)健康、文明的生活方式起積極的促進(jìn)作用。

“梁山不再是以前的窮山惡水,我們只能用‘翻天覆地’來形容!”丁慶山擲地有聲地說。

一片片破敗的村落,變成了一排排林立的高樓;一條條羊腸土路,變成了寬敞而整潔的環(huán)城大道。站在梁山上,極目四望,半城青山半城樓,河水如帶繞城流。勤勞淳樸的梁山人民,堅(jiān)忍不拔,淳樸無華;高瞻遠(yuǎn)矚的領(lǐng)導(dǎo)者,集思廣益,奇思妙想,圍繞梁山“山、水、文化”的總體發(fā)展格局,濃墨重彩描繪梁山發(fā)展藍(lán)圖。

時(shí)光流轉(zhuǎn),舊貌新顏。對歷史的最好紀(jì)念,就是創(chuàng)造新的歷史。偉大變革始于足下,人民幸福源于奮斗。梁山,砥礪奮進(jìn)正當(dāng)時(shí)!(賈洪梅 李繼保)

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

刷屏的“故宮口紅”是咱濟(jì)南企業(yè)生產(chǎn)的,記者探訪

- 刷屏的“故宮口紅”是咱濟(jì)南企業(yè)生產(chǎn)的,記者探訪。山東財(cái)經(jīng)報(bào)道注意到,此次故宮首次推出的文創(chuàng)彩妝產(chǎn)品“故宮口紅”屬于國貨美妝,被故宮...[詳細(xì)]

- 山東財(cái)經(jīng)報(bào)道 2018-12-18

這所學(xué)校不得了!老師帶著學(xué)生做動畫,做到了央視

- 老師帶著學(xué)生做動畫,做到了央視。維電視動畫片《農(nóng)圣賈思勰》。[詳細(xì)]

- 濰坊科技學(xué)院 2018-12-18

尋找白衣天使!年輕男子坐公交暈倒,兩名護(hù)士施救

- 年輕男子坐公交暈倒,兩名護(hù)士施救。16日上午,一名年輕男子在乘坐21路公交車時(shí)突然暈倒,幸得公交駕駛員與車上兩位女乘客及時(shí)相救,才轉(zhuǎn)危...[詳細(xì)]

- 青島晚報(bào) 2018-12-18

為省倆錢,濟(jì)南車主紅色尼桑白色奔馳共用一個(gè)車牌號

- 為省倆錢,濟(jì)南車主紅色尼桑白色奔馳共用一個(gè)車牌號近日,濟(jì)南市市中交警在巡邏中發(fā)現(xiàn)了一件怪事。14日下午2點(diǎn)半,濟(jì)南市中交警大隊(duì)一中隊(duì)...[詳細(xì)]

- 齊魯壹點(diǎn) 2018-12-18

受賄、貪污!山東鋼鐵集團(tuán)原副總經(jīng)理蔡漳平一審宣判

- 山東鋼鐵集團(tuán)原副總經(jīng)理蔡漳平一審宣判12月18日,由泰安市人民檢察院提起公訴的山東鋼鐵集團(tuán)有限公司原黨委委員、副總經(jīng)理蔡漳平受賄、貪污...[詳細(xì)]

- 齊魯壹點(diǎn) 2018-12-18

山東6家醫(yī)院被推薦為國家級母嬰安全優(yōu)質(zhì)服務(wù)單位

- 山東6家醫(yī)院被推薦為國家級母嬰安全優(yōu)質(zhì)服務(wù)單位大眾網(wǎng)-海報(bào)新聞濟(jì)南12月18日訊(記者。吳軍林)12月18日,山東省衛(wèi)生健康委員會發(fā)布《公示...[詳細(xì)]

- 大眾網(wǎng) 2018-12-18

青島2018戶籍人口出生同比降21.1% 兩孩生育進(jìn)入常態(tài)

- 青島2018戶籍人口出生同比降21.1%。兩孩生育進(jìn)入常態(tài)青島新聞網(wǎng)12月18日訊。[詳細(xì)]

- 青島新聞網(wǎng) 2018-12-18

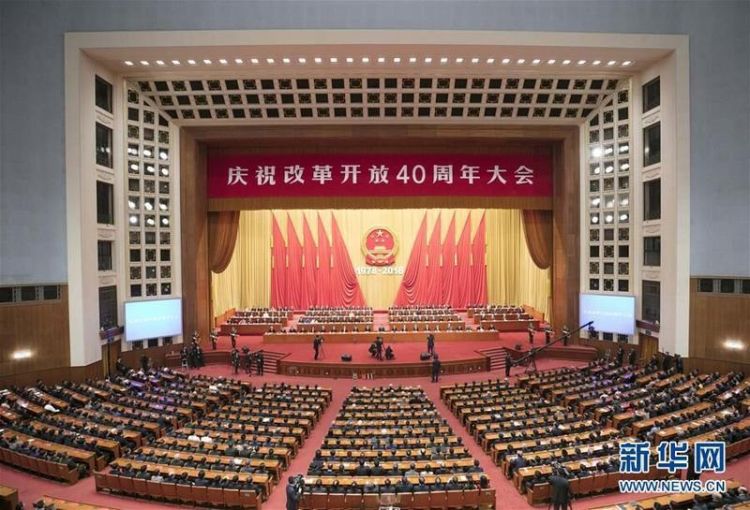

剛剛,這3位青島人在人民大會堂接受表彰!(圖)

- 今天上午,中共中央、國務(wù)院在北京人民大會堂召開大會,隆重慶祝改革開放40周年。3名青島人在這個(gè)榮耀時(shí)刻接受了表彰,他們分別是:踐行“...[詳細(xì)]

- 青島新聞網(wǎng) 2018-12-18

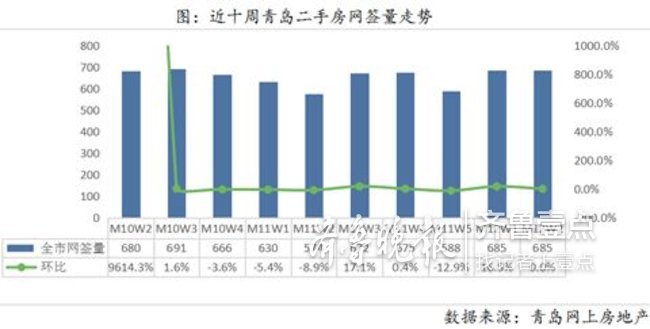

量價(jià)齊跌!上周青島新房成交量下降近四成

- 青島二手房網(wǎng)簽量為685套,與前一周數(shù)據(jù)相同。青島市新房網(wǎng)簽量2251套,環(huán)比下跌38.7%。[詳細(xì)]

- 齊魯壹點(diǎn) 2018-12-18

臨沂市直就業(yè)困難人員獲崗位社保補(bǔ)貼 705人符合

- 臨沂市直就業(yè)困難人員獲崗位社保補(bǔ)貼。據(jù)了解,經(jīng)市工商信息比對,共有39家單位公益性崗位安置就業(yè)困難人員141人,18家企業(yè)吸納就業(yè)困難人...[詳細(xì)]

- 齊魯壹點(diǎn) 2018-12-18

青島膠東臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)征集形象標(biāo)志設(shè)計(jì)方案

- 青島膠東臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)征集形象標(biāo)志設(shè)計(jì)方案青島膠東臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)是國家發(fā)改委、中國民航局聯(lián)合批復(fù)設(shè)立的首個(gè)國家級臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)。一...[詳細(xì)]

- 膠東臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū) 2018-12-18

青島工人溫泉療養(yǎng)院開始改造擴(kuò)建 曾一度停業(yè)

- 青島工人溫泉療養(yǎng)院開始改造擴(kuò)建。即墨溫泉鎮(zhèn)還發(fā)布了六大重點(diǎn)項(xiàng)目,中國最美溫泉小鎮(zhèn)、泰康醫(yī)養(yǎng)健康小鎮(zhèn)、海爾芭東康養(yǎng)休閑項(xiàng)目、中國藍(lán)谷...[詳細(xì)]

- 青島晚報(bào) 2018-12-18

百名改革開放杰出貢獻(xiàn)者受表彰,山東8人!

- 百名改革開放杰出貢獻(xiàn)者受表彰,山東8人。決定指出,黨中央、國務(wù)院決定,授予于敏等100名同志改革先鋒稱號,頒授改革先鋒獎?wù)拢煌瑫r(shí),為感...[詳細(xì)]

- 大眾日報(bào) 2018-12-18

網(wǎng)友評論僅供網(wǎng)友表達(dá)個(gè)人看法,并不表明齊魯網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述我來說兩句