領(lǐng)隊說考古|張學(xué)海:探索齊魯大地文明起源之謎

來源:齊魯網(wǎng)

2019-01-27 19:06:01

齊魯大地文化底蘊深厚,遍布全省的文化遺產(chǎn)就是極好的佐證。自國家1990年設(shè)立“全國十大考古發(fā)現(xiàn)”以來,山東省已有19次、共22個項目獲評全國十大考古新發(fā)現(xiàn),是全國獲此殊榮最多的省份之一。從去年8月至今年1月,本報人文齊魯版面推出“領(lǐng)隊說考古”專題報道,請十幾位歷屆獲得“全國十大考古發(fā)現(xiàn)”的山東領(lǐng)隊揭開考古工作的神秘面紗,還原他們?nèi)找故刈o的考古現(xiàn)場。在該報道收尾階段,本報專訪了著名考古學(xué)家張學(xué)海先生,聽他口述其艱難的考古歷程以及山東考古的發(fā)展脈絡(luò)。

張學(xué)海,1934年生于浙江溫州,1961年畢業(yè)于北京大學(xué)歷史系考古專業(yè),原山東省博物館考古部主任、山東省文物考古研究所所長。他是山東先秦考古的開拓者,齊魯文化研究的奠基人。在他的主持指導(dǎo)下,海岱區(qū)發(fā)現(xiàn)較多龍山文化城,率先啟動海岱史前城課題研究。他提出了國家誕生是中華文明形成的根本標(biāo)志,史前聚落群聚落形成“都邑聚”式金字塔形層級結(jié)構(gòu),標(biāo)志國家誕生的一家之說。他從方法論高度總結(jié)了大遺址探掘方法,豐富了中國田野考古學(xué)的基本方法。

我1961年從北京大學(xué)畢業(yè)后,分配到山東省博物館從事文物考古工作,是山東文物部門的一名老兵。干考古要膽大心細,我上大學(xué)時就勤工儉學(xué)去挖東周墓葬,不覺得害怕,而是很興奮。

那時離我國現(xiàn)代考古學(xué)的誕生不過三十來年,排除抗日、解放戰(zhàn)爭,考古學(xué)還非常年輕。那一年,全國重點文物保護單位公布,接著對其中的大型地下文物單位開展考古工作,像齊故城、魯故城,都要建立有保護范圍、有標(biāo)志說明、有科學(xué)記錄檔案、有(專)人管理的“四有”制度。當(dāng)時文化部文物局要求以鉆探為基礎(chǔ),試掘?qū)嶋H上就是小規(guī)模的調(diào)查性發(fā)掘,作為輔助手段,通過這個摸清地下的文物分布情況。根據(jù)重要價值,劃出一般保護范圍,是一個大圈圈,大圈圈里面劃許多小圈圈,小圈圈就是重點保護范圍。

野外條件艱苦,但吃苦耐勞是考古人的基本素養(yǎng)。1964年,我們到臨淄齊故城進行四有勘探,剛到臨淄沒地方住,花了一個月的時間找住處。好不容易在街上找到一個沒人住的舊鋪面,我們自己帶了行軍床,擺了兩排,一張挨著一張擠得滿滿的,中間留一個過道。后來我們搬到一個職工院里,五六人住一個房間。然而房前小院里養(yǎng)著羊,清晨四點左右就叫,根本沒辦法睡覺。差不多一年半之后,工作站建好,住宿問題才得以解決。

1965年,為了搞清楚齊故城城墻的保存情況,在三伏天本是休工的時候,我們便和一位萊陽的文物干部帶著探工下工地,冒著酷暑主動加班。天熱我們就趕早,五點起床簡單洗刷后,不吃早飯,五點半下工,上午十點回來吃早飯,那頓飯吃得真香。城墻沿著河岸而修,曲里拐彎,我們拿著車?yán)K一段一段測量,就這樣我們用了差不多半個月把城墻長度算了出來。《臨淄齊故城》考古報告集中的城墻就是我們當(dāng)時鉆探出來的。

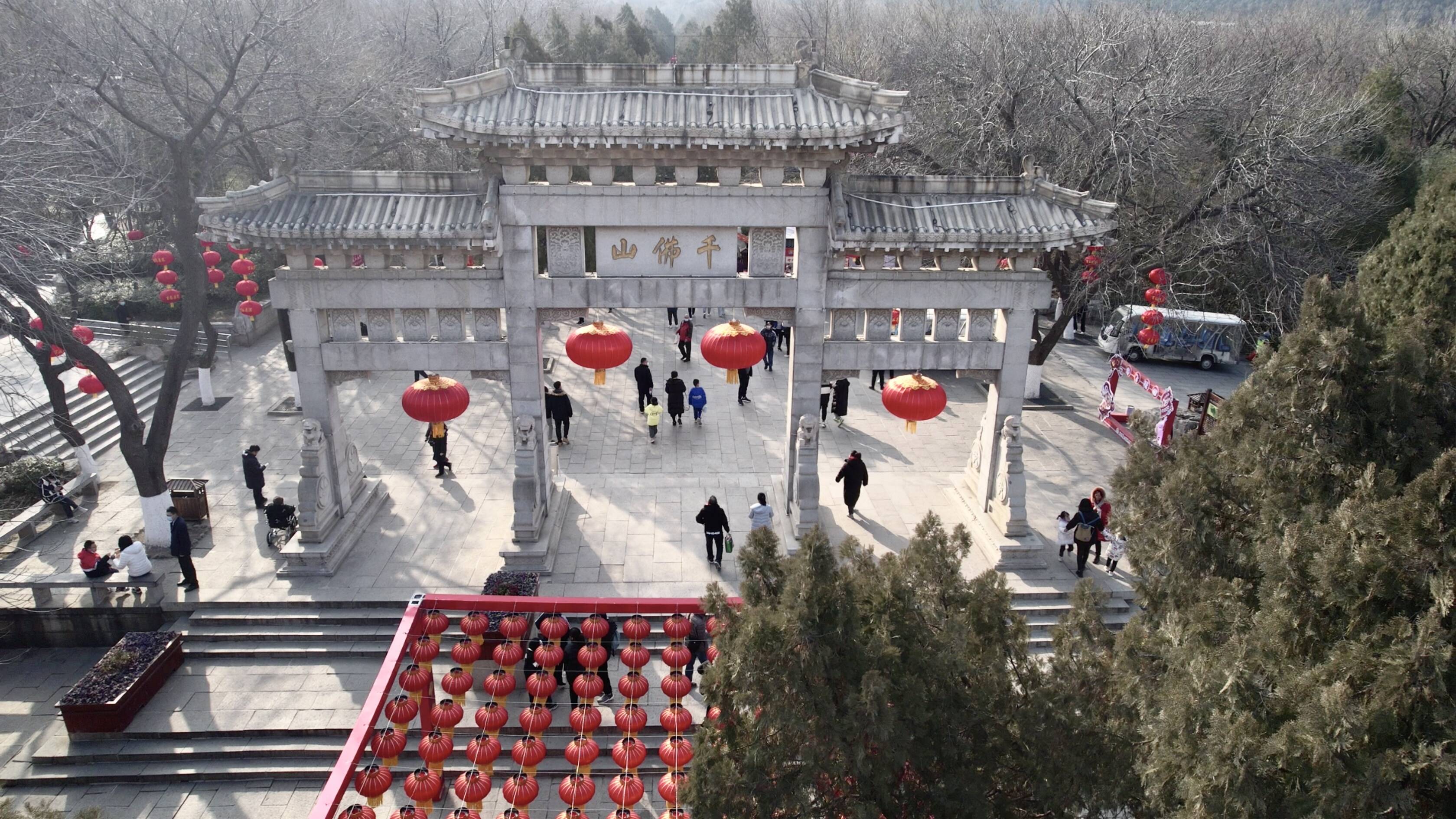

齊故城

考古人遇到新發(fā)現(xiàn),都會非常興奮。譬如1964年我們在齊故城突然發(fā)現(xiàn)了馬坑還有很多墓葬。不僅有貴族的墓地,還有邦墓(國民的墓地)。當(dāng)時沒有很重要的考古發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)這樣的墓葬區(qū)是非常激動的。

發(fā)掘墓葬并沒有想象得那么神秘。1971年我在臨淄郎家莊,在齊故城外挖東周的墓,這個墓就在村邊,被破壞得很厲害。挖到下面發(fā)現(xiàn),在槨室周圍有寬大的二層臺。我們很奇怪,怎么會有這么寬大的二層臺?后來發(fā)現(xiàn),那里埋著26個陪葬的人,經(jīng)鑒定都是女性。其中最小的才16歲,陪葬有瑪瑙、玉髓等材質(zhì)制成的串珠,十分精美。后來我們發(fā)現(xiàn)這些人的身份應(yīng)是墓主人的寵妻愛婢,和一般的殺殉還不一樣,殺殉的奴仆、侍衛(wèi)都是埋在槨頂上面,骨架魁梧。這種埋葬形式和如此精美的隨葬品我們是第一次看到。

上世紀(jì)70年代,在曲阜魯故城發(fā)現(xiàn)了一處公墓區(qū)(國君的墓),我們挖了幾座大墓,其中有個墓主人身上鋪著一層玉璧,身下墊著一層玉璧。最大的一個玉璧直徑有32厘米多,可能是魯國的一位國君。魯故城是國都,一般很少能想到那里還有一個公墓區(qū),此外還有邦墓區(qū)。邦墓區(qū)是國民墓區(qū),埋了很多家族墓葬,又分為兩種,靠西邊的是殷人的墓,另一種是周人的墓,他們分開埋葬。這是很重要的發(fā)現(xiàn),說明統(tǒng)治者和被統(tǒng)治者都住在魯故城中,但他們分區(qū)住,這和過去認為的統(tǒng)治者住在都城,被統(tǒng)治者住在邑城的觀點是不一致的,這一發(fā)現(xiàn)糾正了一些重要的歷史課題,對周代社會歷史研究具有很大的學(xué)術(shù)價值。通過魯故城公墓,再反過來看齊故城的貴族墓葬發(fā)現(xiàn)也是個公墓。

1984年,成都考古會后《田野考古工作規(guī)程》起草團隊在四川考察,前排左一張學(xué)海(網(wǎng)絡(luò)圖)

考古經(jīng)過這么多年發(fā)展,科技也逐漸融入其中,但有些基本的工具和方法是無法取代的。曾經(jīng)我的北大同學(xué)編寫一本紀(jì)念冊,讓每位同學(xué)在上面寫幾句話。我寫的就是“手鏟探鏟釋天書”。

我自己有一個手鏟,是上世紀(jì)90年代初發(fā)掘城子崖遺址時,當(dāng)?shù)氐奈奈锔刹拷o我定做的,我很喜歡,盡管有二十多年沒有下工地了,但現(xiàn)在依然保留著。手鏟是考古人隨手用的工具,經(jīng)過長期的實踐,樣子越來越統(tǒng)一。盡管現(xiàn)在科技越來越發(fā)達,手鏟依然不可替代。為什么?如果沒有手鏟,我們就沒辦法挖探方探溝,我們要刮平面、剖面,清理遺跡,總不能用鋤頭去刮、去清理吧。

我們用的探鏟又叫洛陽鏟,它起源于洛陽,是當(dāng)?shù)乇I墓的工具,這個工具在新中國成立后被應(yīng)用到考古工作中,是中國考古很有特色的一種工具。價格也很便宜,十來塊錢一把,對我們考古是一本萬利的東西。半圓形鋼質(zhì)的鏟頭,套上木桿長度可達兩米,如果再加竹竿能到四五米。如果四五米還沒打到底,竿上拴繩,利用自由落體原理,還能往下打十幾米。

1964年我在齊故城搞“四有”勘探時專門學(xué)過探鏟,當(dāng)時河北派來的一名鉆探技工叫馬尚柱,幫我培訓(xùn)探工。我跟他學(xué)了半個月。他人非常好,解放前曾盜過墓,鉆探技術(shù)很高。

只用探鏟,幾天時間就能掌握二三十萬平方米遺址的整體情況。在勘探齊故城時,一開始我們沒經(jīng)驗,面對那么大的遺址,不知道是單一的文化遺址,還是多文化疊壓的遺址。不知道究竟面積有多大,里面有什么重要東西。我們感覺就像“老虎吃天沒法下嘴”一樣。

經(jīng)過長期四有勘探實踐,我對探鏟及大遺址勘探有了非常深入的理解,到勘探魯故城時,已胸有成竹。魯故城面積10.5平方公里,實際鉆探只用了十個月就摸清了大體情況。

我們首先在遺址上拉正方形方格網(wǎng),面積為500米×500米,稱為大區(qū)。又把大區(qū)分成25個100米×100米的操作區(qū),稱為小區(qū),一個個小區(qū)進行鉆探。探工每組六個人,組長進行記錄。每隔十米一個探孔,一個操作小區(qū)是十排一百個探孔。探孔全部標(biāo)在米厘格紙上,探孔的地層就記錄在探孔旁邊。

利用先秦大遺址四有勘探的方法和原理,了解一般聚落遺址的大體情況只需要幾天。這樣做不用花許多錢,只要有一些水平較高的探工就可以了,我們可以自己培養(yǎng),到現(xiàn)在山東探工在全國考古界還是數(shù)一數(shù)二的。

還有辨土,并不是把幾條定律一堆的事,里面的學(xué)問深著呢。發(fā)掘城子崖遺址時,挖出的夯土一開始連大專家都不認為是夯土,后來才確定,那確實是城墻。當(dāng)時發(fā)現(xiàn)的龍山文化時期的城墻還是很少的,城子崖的城墻是一面堆土一面打夯,有些地方是手拿著石頭砸,打夯的力量有時也不大,夯土不是很規(guī)整,一層一層的不整齊不容易辨認。

山東號稱齊魯禮儀之邦,是我國少數(shù)幾個最早開展考古發(fā)掘的地區(qū)之一,是中國考古學(xué)的一根重要支柱。除了齊故城、魯故城、薛故城等大遺址探掘,還必須提到的是城子崖遺址的發(fā)掘。

1931年秋城子崖遺址發(fā)掘

城子崖之所以被稱為“考古圣地”,是因為它是中國國家學(xué)術(shù)機構(gòu)進行的第一次大規(guī)模發(fā)掘。1928年,由山東和國立中央研究院組成的山東古跡研究會發(fā)掘城子崖,發(fā)現(xiàn)了以黑陶為特征的黑陶文化,后來很快以龍山鎮(zhèn)命名為龍山文化。這一發(fā)現(xiàn)起到重大影響,動搖了當(dāng)時幾乎已經(jīng)成為定論的中國文化西來說,給予中國考古學(xué),尤其是史前考古極其重大的影響,成為中國古史研究的一個轉(zhuǎn)折點。城子崖發(fā)掘是中國考古學(xué)史的頭等大事。

還有一件事情,山東對中國考古貢獻很大。上世紀(jì)八十年代,當(dāng)時考古已實行領(lǐng)隊負責(zé)制,可領(lǐng)隊水平總體不高,年輕領(lǐng)隊很欠缺。國家文物局就決定在山東舉辦考古領(lǐng)隊培訓(xùn)班,委托我們山東文物考古研究所協(xié)助。培訓(xùn)班在兗州辦了六期,后到鄭州辦了幾期,共培訓(xùn)學(xué)員200多名。培訓(xùn)班辦班非常嚴(yán)格,答辯考核不及格不通過,沒有領(lǐng)隊資格回單位后就不能當(dāng)領(lǐng)隊。對于這件事我們山東全力以赴,這個培訓(xùn)班的舉辦也改變了中國的考古狀況。

以前許多考古人愿意挖墓,因為有器物,研究瓶瓶罐罐,工作比較簡單。這個階段是比較低的一個階段。

到了上世紀(jì)80年代,考古學(xué)逐漸向重點研究社會的階段轉(zhuǎn)變。再發(fā)展,考古的重心轉(zhuǎn)向聚落考古轉(zhuǎn)變。

聚落的發(fā)展變化反映了社會的發(fā)展變化,系統(tǒng)開展聚落考古,是獲取社會發(fā)展變化信息的基本手段。墓葬只是聚落中的一項,不僅要單純看一墓一器,還要分析遺跡器物之間的關(guān)系,房址和窯址之間的關(guān)系。聚落考古是一個長期的發(fā)掘過程,一般不是三五年就能解決問題的,像城子崖起碼要發(fā)掘二三十年。

文明有許多不同的標(biāo)準(zhǔn),我主張國家的誕生是文明起源的根本標(biāo)志。因此要說明文明的發(fā)展過程,就要探索國家的誕生過程。

1987年,省文物局讓我們承擔(dān)了第二次全國文物普查山東普查。在普查中我發(fā)現(xiàn),山東的這些周代重點文物區(qū),比如齊故城、魯故城、薛故城、莒故城等地區(qū)是史前文化聚落集中的地區(qū)。說明這些地區(qū)都有一部重要的古文化古城古國史。

于是,我便對山東的北辛、大汶口、龍山、岳石文化的遺址進行了梳理。發(fā)現(xiàn)聚落分布形態(tài)經(jīng)歷了從一兩個孤單分布,到三四個成組分布,再到五個以上成群分布的過程。這個過程應(yīng)當(dāng)反映了由獨立氏族到部落到國家的發(fā)展歷程。

從這一梳理中知道聚落群是在大汶口、龍山文化的聚落分布形態(tài),但是聚落群有可能是從北辛文化之末產(chǎn)生的。我認為聚落群開始階段是部落,后來發(fā)展成國家,國家的標(biāo)志是聚落群的聚落形成“都邑聚”式金字塔型層級結(jié)構(gòu)。也就是中心聚落已成為“都”,少數(shù)中間聚落是都下的“邑”,絕大部分的小聚落是“聚”,也就是村落,關(guān)鍵是“都”的確認。“都邑聚”式金字塔型層級結(jié)構(gòu),最早出現(xiàn)于大汶口文化晚期,所以海岱區(qū)的國家誕生于距今5000年左右,現(xiàn)在看來很可能在距今5000年前二三百年的階段。海岱區(qū)有五千年的文明史,實際上也可以說中國是具有五千年的文明古國。

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

記者蹲點青島公安出入境接待大廳:月受理量是去年同期8.8倍 出境游“熱”起來了

- “這一個月的受理量,是去年同期業(yè)務(wù)量的8.8倍。自1月8日防疫措施優(yōu)化調(diào)整以來,青島市公安局出入境業(yè)務(wù)辦理量持續(xù)攀升,春節(jié)過后迎來今年...[詳細]

- 青島新聞網(wǎng) 2023-02-11

涉案超2億元 青島海關(guān)偵破特大走私海參案

- 近日,青島海關(guān)緝私局在汕頭、廣州、福州海關(guān)緝私局協(xié)助下,經(jīng)過半年多的偵破工作,破獲一起特大走私海參案,抓獲犯罪嫌疑人11名。青島海關(guān)...[詳細]

- 青島新聞網(wǎng) 2023-02-11

國網(wǎng)聊城市茌平區(qū)供電公司:多措并舉全力當(dāng)好電力服務(wù)“先行官”

- 近日,聊城隆慶新型建材有限公司負責(zé)人將一面印有“供電服務(wù)一家親·排憂解難暖人心”的錦旗交到國網(wǎng)聊城市茌平區(qū)供電公司營銷部負責(zé)人手中...[詳細]

- 大眾日報客戶端 2023-02-11

濟南能源工程集團上榜2022年度山東省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程

- 近日,山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳公布2022年山東省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)獲獎名單,濟南能源工程集團所屬山東泰山建工發(fā)展集團所承攬的日照滕家村商...[詳細]

- 大眾日報客戶端 2023-02-11

國網(wǎng)山東超高壓公司打好組合拳提升輸電線路運維安全水平

- 2月2日至2月8日,國網(wǎng)山東超高壓公司臨沂運維分部通過各類巡視發(fā)現(xiàn),線路周邊施工建設(shè)全面鋪開,鳥類筑巢愈加頻繁,燒荒山火明顯增多,霧霾...[詳細]

- 大眾日報客戶端 2023-02-11

濟南起步區(qū)舉辦科技工作推進會暨“火炬”報表填報培訓(xùn)會

- 起步區(qū)加快聚勢突破,科技創(chuàng)新能力提升在行動。2月7日下午,起步區(qū)經(jīng)濟發(fā)展部科技工信辦公室在中科新經(jīng)濟科創(chuàng)運營中心報道廳組織召開科技工...[詳細]

- 大眾日報客戶端 2023-02-11

雨雪+大風(fēng)!11日到12日山東將迎來雨雪天氣

- 中國山東網(wǎng)-感知山東2月11日訊。山東省氣象臺于2月11日11時00分發(fā)布內(nèi)陸大風(fēng)藍色預(yù)警、海上大風(fēng)警報和雨雪預(yù)報 受冷空氣影響,預(yù)計12—13日...[詳細]

- 中國山東網(wǎng) 2023-02-11

2022年山東預(yù)算管理一體化建設(shè)進度排名全國第一

- 中國山東網(wǎng)-感知山東2月11日訊。(通訊員劉槿汐)近日,財政部通報2022年地方預(yù)算管理一體化建設(shè)進展情況,山東綜合排名位居全國第一。2022...[詳細]

- 中國山東網(wǎng) 2023-02-11

第九屆全國大眾冰雪季比賽在煙臺福山舉行

- 膠東在線2月11日訊。此次系列賽事是繼全國青少年冰球邀請賽后,福山區(qū)舉辦的又一次大型精品賽事,更是后冬奧時代該區(qū)持續(xù)響應(yīng)“帶動三億人...[詳細]

- 膠東在線 2023-02-11

?山東啟動文化體驗廊道建設(shè),重點打造五條文化軸線

- 2月10日,山東省國家文化公園建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議暨文化體驗廊道建設(shè)啟動會議在濟南召開,會議聚焦加快建設(shè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū),對...[詳細]

- 舜網(wǎng) 2023-02-11

冷空氣來襲!山東發(fā)布大風(fēng)預(yù)警和雨雪預(yù)報

- 山東省氣象臺于2月11日11時發(fā)布內(nèi)陸大風(fēng)藍色預(yù)警、海上大風(fēng)警報和雨雪預(yù)報 受冷空氣影響,預(yù)計2—13日我省將出現(xiàn)大風(fēng)天氣。12日上午開始,...[詳細]

- 舜網(wǎng) 2023-02-11

數(shù)字經(jīng)濟引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

- 位于山東省青島市即墨區(qū)的一家紡織企業(yè),工人正在操作智能生產(chǎn)設(shè)備。近日,工業(yè)和信息化部公布2022年移動物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用典型案例、新一代信息技...[詳細]

- 舜網(wǎng) 2023-02-11

望岳談丨四廊一線,山東文化兩創(chuàng)大手筆

- 2月10日,山東文化體驗廊道建設(shè)啟動,亮出沿黃河、沿大運河、沿齊長城、沿黃渤海、沿膠濟鐵路線“四廊一線”文化體驗廊道和“十大展示帶”...[詳細]

- 舜網(wǎng) 2023-02-11