為了“一扇門板”的恩情

來源:解放軍報

2023-05-06 17:38:05

原標(biāo)題:為了“一扇門板”的恩情

來源:解放軍報

原標(biāo)題:為了“一扇門板”的恩情

來源:解放軍報

“我想當(dāng)特戰(zhàn)隊員,到最艱苦、最偏遠的地方接受考驗,鍛煉成長!”

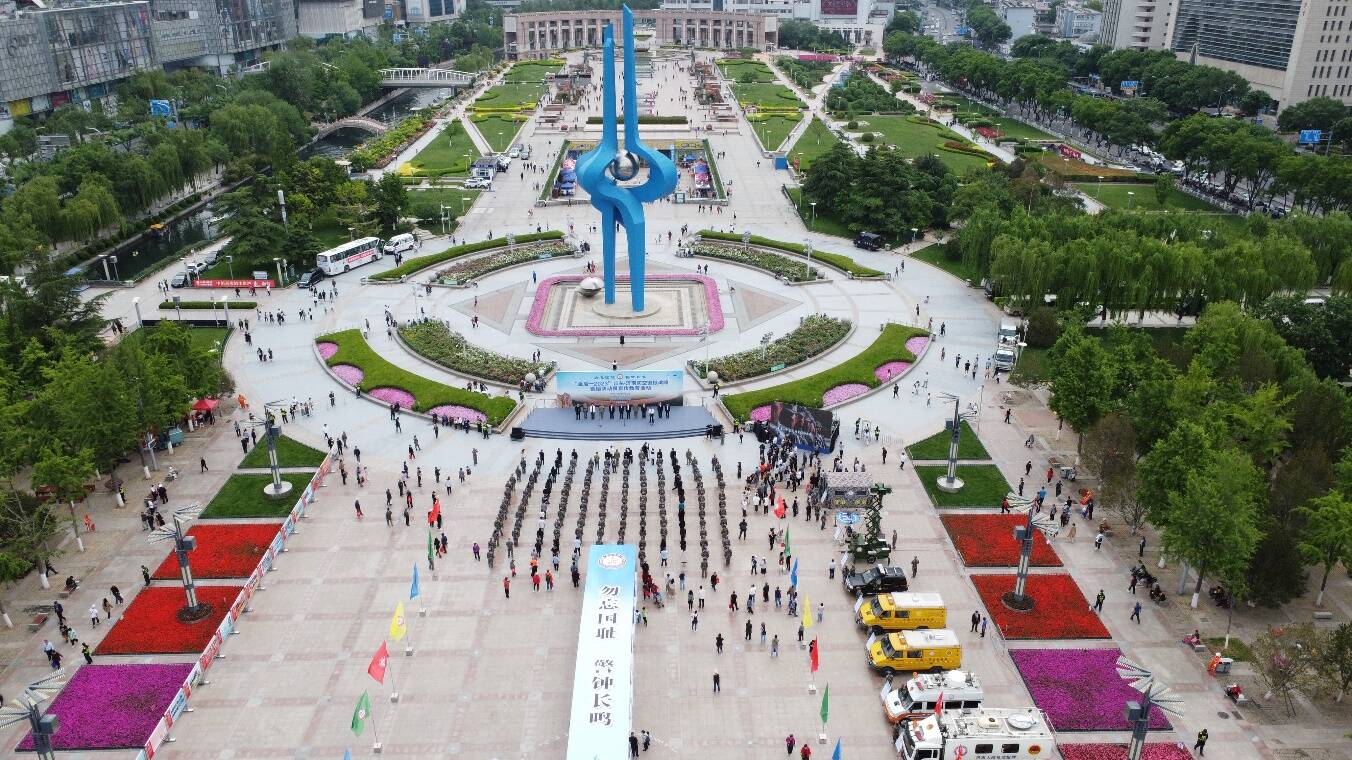

今年3月,在山東省臨沂市平邑縣人武部舉辦的一場新兵歡送會上,新兵崔書鳴分享了自己對未來軍旅之路的憧憬。

崔書鳴的憧憬,源于從小聽過的“一扇門板”的故事。故事發(fā)生在崔書鳴的家鄉(xiāng)平邑縣柏林鎮(zhèn)羅圈峪村,主角是一位叫杜方平的老兵。

抗日戰(zhàn)爭時期,杜方平所在的八路軍部隊?wèi)?zhàn)斗在平邑地區(qū)。羅圈峪村村民冒著被敵人襲擊、殺害甚至“屠村”的危險,協(xié)助八路軍作戰(zhàn),并用擔(dān)架把傷員抬到家中悉心救治。有時擔(dān)架不夠用,鄉(xiāng)親們就拆下自家的門板應(yīng)急。

1940年的一天,杜方平在戰(zhàn)斗中身負重傷。羅圈峪村幾位老鄉(xiāng)發(fā)現(xiàn)了他,用門板把他抬回村中。鄉(xiāng)親們趁敵人不備偷偷上山找草藥給他治傷,還把雞蛋、白面、油攢起來給他補充營養(yǎng)。一位叫崔慶永的老鄉(xiāng)流著眼淚,殺了陪伴自己多年的看家狗,熬了湯送到杜方平的床前。

傷愈后杜方平重返部隊。此后幾十年,他常常想起羅圈峪村的鄉(xiāng)親們,難忘“一扇門板”的恩情。

1987年夏天,從原南京軍區(qū)政治部群工部部長崗位離休的杜方平到羅圈峪村“探親”,鄉(xiāng)親們貧困的生活讓他感到揪心。看著村子里瘦弱的老牛、村民家中昏暗的油燈,杜方平當(dāng)即決定,“省下錢來,還鄉(xiāng)親們的恩情”。

回到南京后,杜方平把自己數(shù)萬元的積蓄寄回羅圈峪村。在當(dāng)?shù)卣С窒拢l(xiāng)親們用這筆錢架了電線,家家戶戶用上電燈。通電那天,一位耄耋老人看著“吹也吹不滅”的電燈,嗚嗚地哭了起來:“沒想到過了這么多年,他還記著我們……”

為更好地回報老區(qū)群眾,此后的20余年里,擅長作畫的杜方平把賣畫所得積攢起來,源源不斷地寄給羅圈峪村。村里把這些錢用在刀刃上:鋪設(shè)水管,家家戶戶喝上了自來水;修建“方平希望小學(xué)”,讓孩子們可以在家門口上學(xué)。

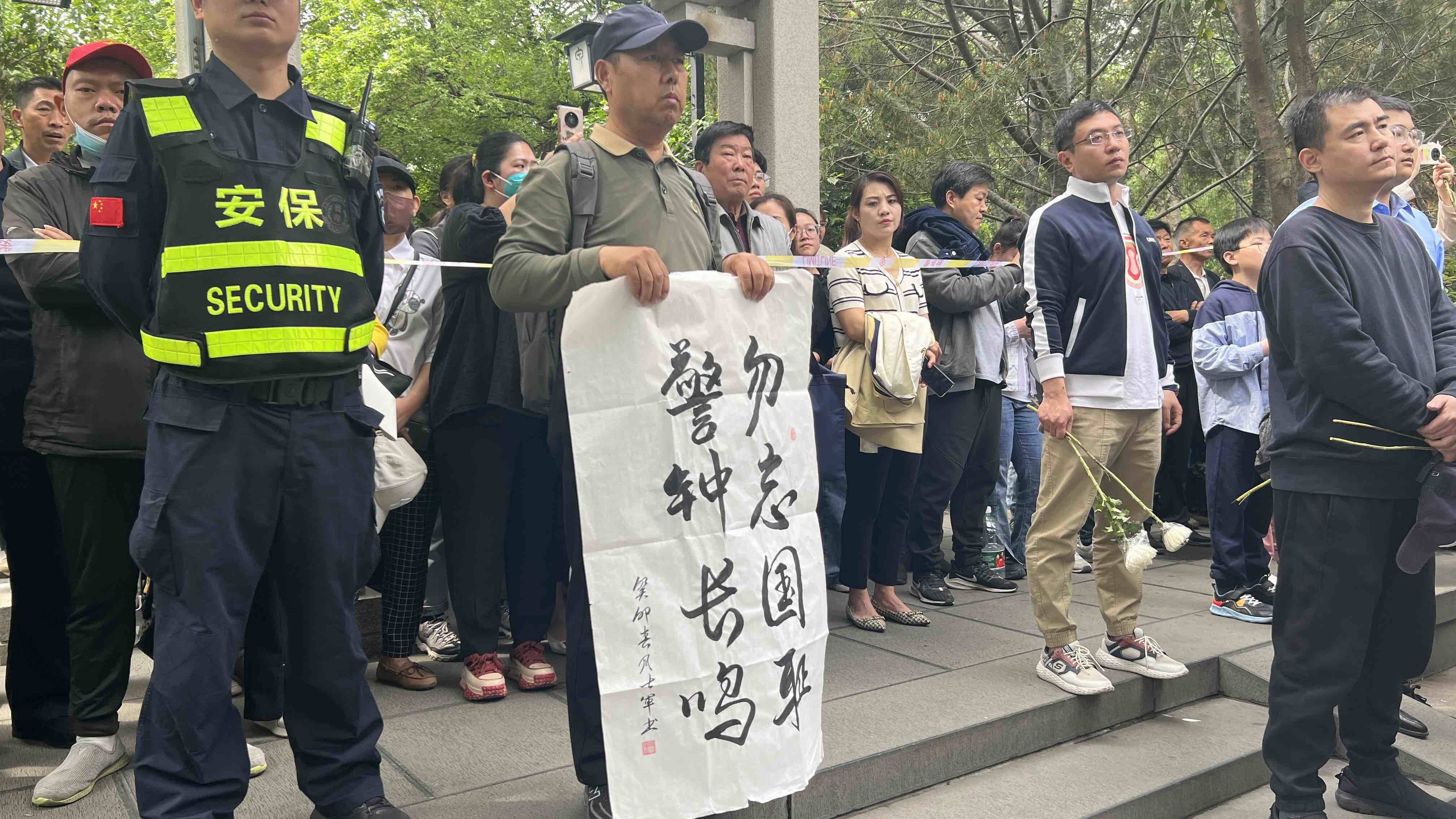

2008年初,90歲的杜方平因病離世。遵照遺囑,家人將他的骨灰安葬在羅圈峪村——這片他眷戀一生的土地上。每年清明節(jié),杜方平的墓碑前都會擺滿鮮花。羅圈峪村村民,一直深深懷念這位鞠躬盡瘁的老兵。

“杜爺爺是我們的榜樣。我要像他一樣,為國家安全和人民幸福不懈奮斗。”崔書鳴說。近年來,平邑縣弘揚擁軍優(yōu)屬、擁政愛民的優(yōu)良傳統(tǒng),圍繞“為軍送好兵、為戰(zhàn)點精兵”大力推進征兵工作,持續(xù)擦亮“沂蒙精神沂蒙兵”特色品牌。受“黨群同心、軍民情深、水乳交融、生死與共”的沂蒙精神感召,3年來,當(dāng)?shù)叵群笥?22名青年從軍報國。

杜方平走了,更多的“杜方平”回來了。近年來,越來越多的沂蒙子弟兵退役后回到家鄉(xiāng),投身老區(qū)建設(shè)發(fā)展。1998年,老兵崔依雷放棄在城市發(fā)展的機會,回到羅圈峪村擔(dān)任“兵支書”。在他的帶領(lǐng)下,羅圈峪村于2021年2月脫貧摘帽。臨沂市審計局軍轉(zhuǎn)干部尉世偉被“一扇門板”的故事感動,主動申請到羅圈峪村任駐村第一書記,與鄉(xiāng)親們共同踏上鄉(xiāng)村振興新征程。如今,羅圈峪村環(huán)境優(yōu)美、瓜果飄香、產(chǎn)業(yè)興旺,成為臨沂市全面推進鄉(xiāng)村振興“百村示范、千村整治”工程示范村。

“一扇門板”的故事,在一代代沂蒙軍民的賡續(xù)傳承中,不斷綻放出新的時代光芒。

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

一季度山東外貿(mào)同比增長7.7% 加工貿(mào)易增速最快

- 其中,加工貿(mào)易進出口同比增長18.8%,是該省增速最快的貿(mào)易方式。山東省人民政府5月5日召開新聞發(fā)布會,介紹一季度該省外貿(mào)整體情況和民營...[詳細]

- 中新網(wǎng)山東頻道 2023-05-06

臨清:戲劇美食文化節(jié)圓滿收官 “美食+文化”煥發(fā)多元消費活力

- 齊魯網(wǎng)·閃電新聞5月4日訊。五一小長假期間,臨清市立足文化資源優(yōu)勢,打造“美食+文化”多元消費模式,以戲劇美食文化節(jié)為契機,擦亮臨清...[詳細]

- 光明網(wǎng)山東頻道 2023-05-06

山東一季度城鎮(zhèn)新增就業(yè)24.9萬人,新增技能人才5.7萬人

- 一季度,全省城鎮(zhèn)新增就業(yè)24.9萬人,同比增長15.8%,就業(yè)穩(wěn)成為經(jīng)濟穩(wěn)中向好、加快復(fù)蘇的重要標(biāo)志和有力支撐。在促增長方面,提請省政府辦...[詳細]

- 光明網(wǎng)山東頻道 2023-05-06

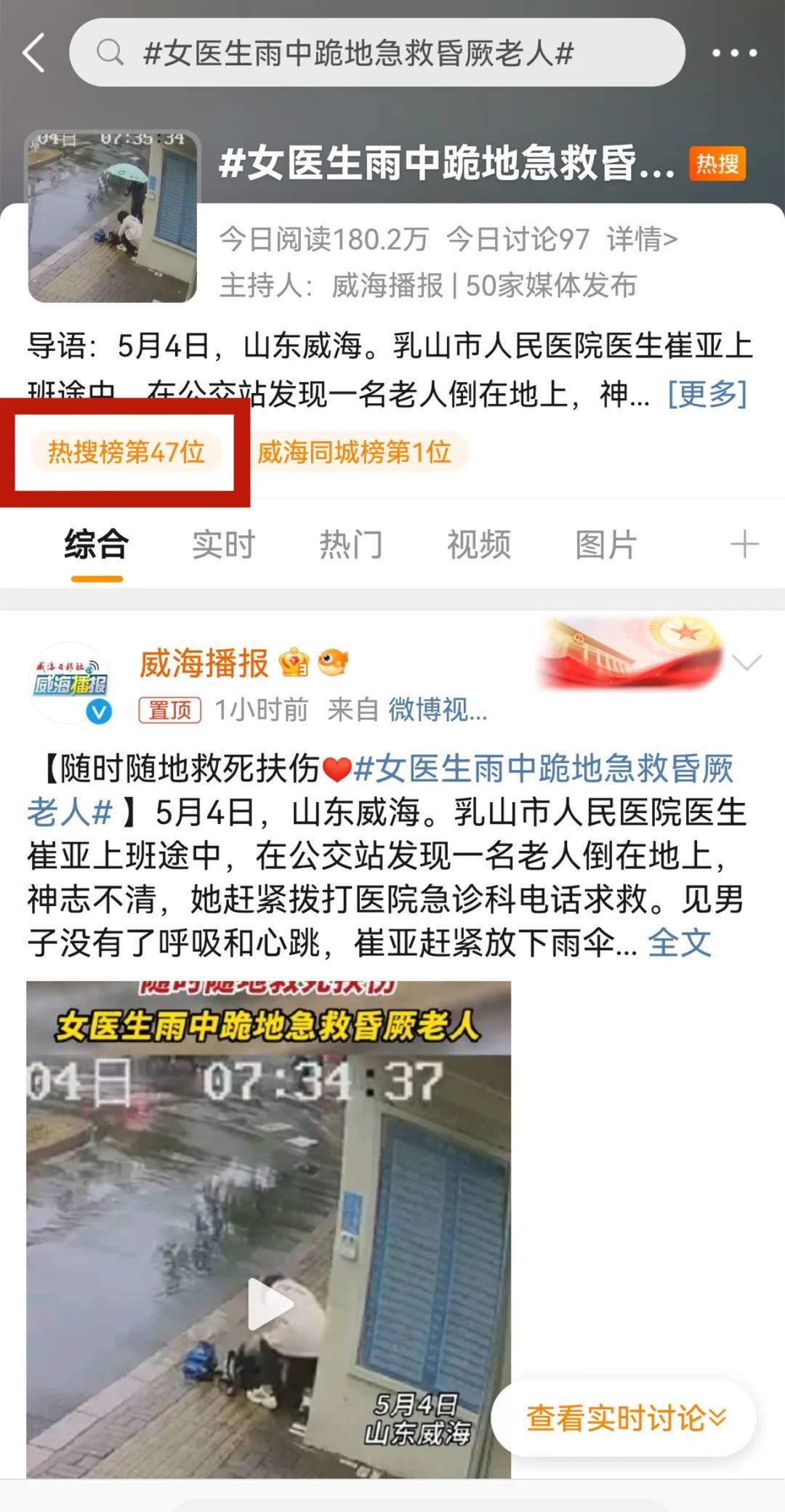

山東女醫(yī)生雨中這一跪,沖上熱搜!

- 人民網(wǎng)威海5月6日電5月4日早上,山東省威海市乳山,天空飄著雨。乳山市人民醫(yī)院醫(yī)生崔亞上班途中,在公交站發(fā)現(xiàn)一名老人倒在地上,神志不清...[詳細]

- 人民網(wǎng)山東頻道 2023-05-06

打造“鄉(xiāng)土味”十足的勞動教育課

- 日前,在山東省臨朐縣冶源街道楊善初中的校外勞動實踐基地——“尚善農(nóng)場”西瓜大棚里,一個個拳頭大小的西瓜幼果青翠奪目,長勢喜人,該校...[詳細]

- 中國教育報 2023-05-06

菏澤全方位護航節(jié)日消費市場

- 本報訊為確保節(jié)日期間消費環(huán)境和市場秩序健康有序,“五一”假期,山東省菏澤市市場監(jiān)管局執(zhí)法人員全方位加強市場監(jiān)管工作,為人民群眾健康...[詳細]

- 中國市場監(jiān)管報 2023-05-06

山東高度重視精心組織確保實效

- 本報訊5月4日,山東省市場監(jiān)管局透露,自學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育開展以來,該局黨組高度重視,精心組織,認真貫...[詳細]

- 中國市場監(jiān)管報 2023-05-06

全國市場監(jiān)管所標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)座談會在成都召開

- 會上,市場監(jiān)管總局人事司有關(guān)同志通報全國市場監(jiān)管所標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)情況,介紹了市場監(jiān)管所等級評定有關(guān)工作安排和五星所評定指標(biāo)體系。...[詳細]

- 中國市場監(jiān)管報 2023-05-06

“2023山東省臺港澳大學(xué)生實習(xí)雙選計劃”發(fā)布

- “2023山東省臺港澳大學(xué)生實習(xí)雙選計劃”由山東省政府臺港澳事務(wù)辦公室、山東大學(xué)、共青團山東省委主辦,山東省魯臺港澳交流服務(wù)中心、山東...[詳細]

- 人民政協(xié)報 2023-05-06

厚植書香底色 提升履職實效

- 學(xué)習(xí)是推動政協(xié)工作實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展的動力源泉。章丘區(qū)政協(xié)積極推進“書香政協(xié)”建設(shè),通過“線上+線下”“讀書+履職”等形式,催生了重學(xué)習(xí)與...[詳細]

- 人民政協(xié)報 2023-05-06