江口沉銀入圍!2017年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)即將揭曉

來源:央視網(wǎng)

2018-04-10 16:00:04

央視網(wǎng)消息:由國家文物局主導(dǎo)的2017年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)終評(píng)會(huì)正在北京舉行,今天上午入圍初評(píng)的26個(gè)項(xiàng)目將全部完成項(xiàng)目陳述,今年入圍的項(xiàng)目有哪些特點(diǎn)和新近的研究成果,我們來看記者從現(xiàn)場發(fā)回的報(bào)道。

此次入圍的26項(xiàng)考古發(fā)現(xiàn)來自18個(gè)省和自治區(qū);從年代分布看,史前考古占比例最高,有9項(xiàng)入圍。今年的一個(gè)突出特點(diǎn)是主動(dòng)發(fā)掘項(xiàng)目占絕大多數(shù),工作延續(xù)時(shí)間普遍較長,更加注重對(duì)遺址和遺物的研究和分析。

中國社會(huì)科學(xué)院學(xué)部委員王巍:“所謂的史前就是我們夏商周之前的,我們叫石器時(shí)代,原來一般的有三四項(xiàng),但是今年有九項(xiàng),這個(gè)也是非常突出的。是描著一些國際的熱點(diǎn)課題,然后我們有選擇的做主動(dòng)發(fā)掘,取得成功。比如黑龍江小南山,俄羅斯沿海那邊,做了不少發(fā)掘,命名了很多文化。我們這邊迄今為止做的很少,沒有發(fā)言權(quán)。現(xiàn)在我們做了,然后小南山文化的命名一下子國際話語權(quán)我們就有了,新疆的通天洞也是這樣。”

新疆吉木乃通天洞遺址(資料圖)

新疆吉木乃通天洞遺址發(fā)現(xiàn)了距今45000多年的舊石器中期向晚期過渡的文化層堆積。廣西隆安婭懷洞遺址出土一具包括完整頭骨在內(nèi)的人類遺骸,距今約16000多年。福建明溪南山遺址是典型的洞穴遺址,發(fā)現(xiàn)距今5800到3500年的5個(gè)文化期,出土的磨光黑陶和多樣紋飾的磨光白陶極富特色。浙江寧波大榭史前制鹽遺址發(fā)現(xiàn)了目前我國最早的制作海鹽的證據(jù),年代約在公元前2400至2100年間。

這些制鹽遺跡和遺物與英德法等國同時(shí)期的鹽業(yè)遺存非常相似,從而為探討古代海鹽業(yè)的起源和發(fā)展,以及浙東沿海地區(qū)的交通、貿(mào)易和社會(huì)復(fù)雜化等課題提供了重要實(shí)證。

考古成果豐碩 入圍項(xiàng)目競爭激烈

從初評(píng)入圍的26個(gè)項(xiàng)目來看,無論是史前時(shí)期,還是以往考古項(xiàng)目并不豐富的宋元明時(shí)期,發(fā)掘成果和研究水平都可圈可點(diǎn),究竟十大發(fā)現(xiàn)最終花落誰家,也讓專家評(píng)審委員十分糾結(jié)。

中國社會(huì)科學(xué)院學(xué)部委員王巍表示,今年是考古收獲非常豐碩的一年。宋遼金元明清,我們?cè)瓉矶颊J(rèn)為是相對(duì)來說考古是比較薄弱的,或者是不太受重視,但這一次有八項(xiàng),這說明,宋遼金元明清這個(gè)晚段的歷史和考古越來越受到我們文物部門,或者說包括我們考古同行的關(guān)注和重視。在入圍初評(píng)的26個(gè)項(xiàng)目中,宋元明時(shí)期占據(jù)8項(xiàng),是僅次于史前項(xiàng)目的第二大陣營。

王巍還說,有幾個(gè)印象很突出,比如太倉樊村涇元代遺址,出土了大量的瓷器,而且這些瓷器我30年前在日本留學(xué)的時(shí)候,大量出這類瓷器,就是在日本的九州、福岡這一帶。當(dāng)時(shí)我們都說肯定是來自中國,但是來自哪兒不知道,但是現(xiàn)在樊涇遺址的發(fā)現(xiàn),讓我們看到很可能它是元代的一個(gè)重要的瓷器的集散地,因?yàn)槟菚r(shí)候(樊涇)并不是窯口本身,所以我覺得海上絲綢之路,尤其是往東南,往這個(gè)東亞朝鮮半島和日本列島的這個(gè),應(yīng)該說這是一個(gè)重要的一個(gè)點(diǎn)。

太倉樊村涇元代遺址出土的瓷器(資料圖)

江蘇太倉樊村涇元代遺址出土以元代中晚期龍泉窯青瓷為主的各類遺物150余噸,可復(fù)原器物標(biāo)本達(dá)40000余件。初步推測其為大元王朝在江南地區(qū)經(jīng)營的一處瓷器貿(mào)易集散地及其相關(guān)遺存。出土的瓷器器形紋樣與20世紀(jì)70年代韓國新安沉船出水的瓷器高度一致,從物的角度實(shí)證了太倉是元明時(shí)期海上絲綢之路重要港口之一,為太倉對(duì)接“一帶一路”國家戰(zhàn)略以及海上絲綢之路研究提供了新材料。

公眾關(guān)注度高 江口沉銀入圍初評(píng)

在此次入圍的項(xiàng)目中,公眾最為熟悉的應(yīng)該是四川彭山江口沉銀遺址。從2017年1月至4月,四川省文物考古研究院聯(lián)合國家文物局水下文化遺產(chǎn)保護(hù)中心對(duì)江口沉銀遺址進(jìn)行了首次考古發(fā)掘,共出水各類文物三萬余件,實(shí)證了張獻(xiàn)忠江口沉銀的傳說,取得重大突破。

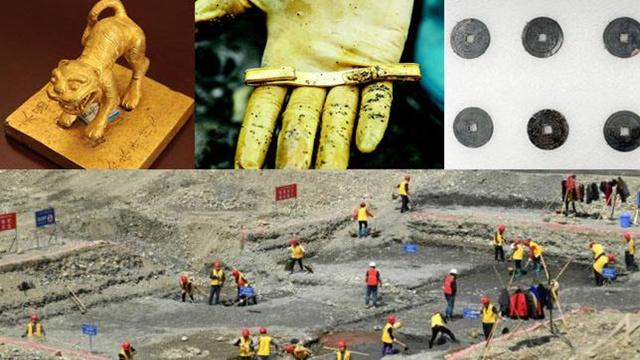

四川彭山江口沉銀遺址考古發(fā)現(xiàn)(資料圖)

江口沉銀遺址位于四川省眉山市彭山區(qū)江口鎮(zhèn)岷江河道內(nèi),南距成都約60公里,遺址面積約100萬平方米。這是2017年1月初工地的航拍畫面,面對(duì)巨量的泥沙考古隊(duì)最終選擇使用大型機(jī)械,先將三四米深的沙石挖開用篩選機(jī)進(jìn)行水洗分揀,防止有遺漏的文物,河底最下層為凹凸不平的基巖,只能人工開挖,由于水流沖刷,紅色基巖形成深達(dá)1米的溝壑,文物大都沉積在縫隙的泥沙中。首次發(fā)現(xiàn)塞滿銀錠的木鞘就是在工地最北端的溝壑中,直接印證了史料記載張獻(xiàn)忠用木樁掏空藏銀的方式。

據(jù)考古隊(duì)領(lǐng)隊(duì)劉志巖介紹,本次考古發(fā)掘是目前國內(nèi)規(guī)模最大的內(nèi)水考古項(xiàng)目。發(fā)掘過程中創(chuàng)新工作理念,運(yùn)用了大量的新方法和新技術(shù)。針對(duì)遺址處于岷江河道內(nèi)的實(shí)際情況,通過圍堰解決發(fā)掘平臺(tái),為今后灘涂考古、淺水埋藏遺址的發(fā)掘提供了工作范式和經(jīng)驗(yàn)借鑒。

2017年發(fā)掘出水文物包括屬于屬于張獻(xiàn)忠大西政權(quán)的金封冊(cè),“西王賞功”金幣、銀幣和“大順通寶”銅幣,銘刻“大西”國號(hào)和年號(hào)的銀錠等。此外還有屬于明代藩王府的金銀封冊(cè)、金銀印章以及戒指、耳環(huán)、發(fā)簪等各類金銀首飾,鐵刀、鐵劍等兵器。從明代中期延續(xù)至明代晚期,文物的來源北至河南,南至兩廣,西到四川,東到江西,涵蓋了明代的大半個(gè)中國。江口沉銀遺址的發(fā)掘及出水?dāng)?shù)量眾多的珍貴文物,對(duì)研究明代的政治制度、社會(huì)經(jīng)濟(jì)和物質(zhì)文化都具有重要意義。

今天下午4點(diǎn)半,2017年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)的最終結(jié)果將由評(píng)審委員會(huì)現(xiàn)場投票揭曉,我們將及時(shí)關(guān)注。

想爆料?請(qǐng)登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

陜西寧夏局地遇低溫冷凍災(zāi)害 直接損失近28.5億元

- 中新網(wǎng)4月10日電。據(jù)民政部網(wǎng)站消息,4月6日以來,陜西、寧夏出現(xiàn)10度以上的降溫天氣,造成部分地區(qū)遭受低溫冷凍災(zāi)害,已造成163.5萬人受災(zāi)...[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-04-10

滬指收盤漲1.66%沖擊3200點(diǎn) 銀行等權(quán)重股領(lǐng)漲

- 今日開盤后,兩市漲跌不一,滬指小幅高開后一路震蕩走高,創(chuàng)業(yè)板指單邊下行,午后兩市走勢分化加劇。截至今日收盤,上證綜指報(bào)收3190.32點(diǎn)...[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-04-10

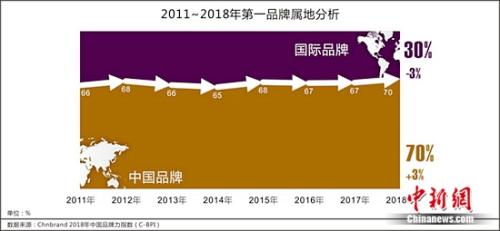

2018年中國品牌力指數(shù):近七成品類“第一品牌”為國貨

- 10日,品牌評(píng)級(jí)權(quán)威機(jī)構(gòu)Chnbrand發(fā)布2018年中國品牌力指數(shù)SM。“穩(wěn)中有升”是第一品牌陣營內(nèi)中國品牌數(shù)量和行業(yè)分布態(tài)勢的主基調(diào)。[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-04-10

去年國家土地督察新發(fā)現(xiàn)閑置住宅用地23.8萬畝

- 據(jù)自然資源部網(wǎng)站消息,近日,自然資源部發(fā)布《關(guān)于2017年國家土地督察工作情況的公告》,公告表示,2017年,督察新發(fā)現(xiàn)閑置住宅用地3148宗...[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-04-10

國防部:在南沙群島島礁部署設(shè)施不針對(duì)任何國家

- 中新網(wǎng)4月10日電。據(jù)國防部網(wǎng)站消息,國防部發(fā)言人任國強(qiáng)10日表示,中國在南沙群島有關(guān)島礁駐軍和部署必要國土防御設(shè)施,有助于維護(hù)國家的...[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-04-10

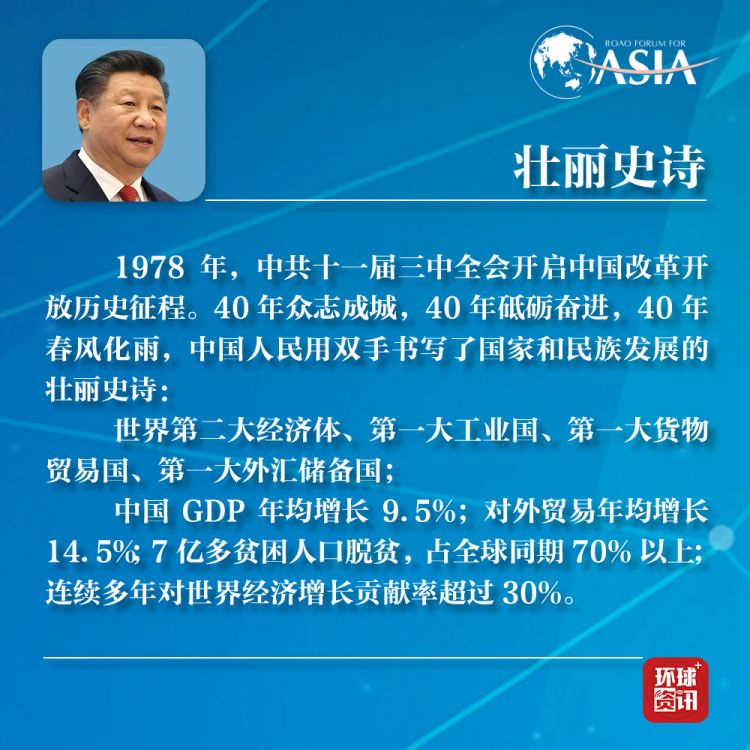

【圖解】習(xí)近平博鰲演講:經(jīng)濟(jì)全球化不可逆轉(zhuǎn) 中國開放大門越來越大

- 2018年,恰逢中國改革開放40周年。世界第二大經(jīng)濟(jì)體、第一大工業(yè)國、第一大貨物貿(mào)易國、第一大外匯儲(chǔ)備國;。[詳細(xì)]

- 國際在線 2018-04-10

專家:帕金森病發(fā)病呈年輕化趨勢 應(yīng)關(guān)愛病人心理健康

- 4月11日是世界帕金森病日。專家指出,目前,帕金森疾病發(fā)病呈現(xiàn)年輕化趨勢,有些年輕患者因?yàn)榛忌洗朔N疾病,產(chǎn)生憂郁情緒。[詳細(xì)]

- 新華網(wǎng) 2018-04-10

四川首家全國性壽險(xiǎn)公司國寶人壽獲準(zhǔn)開業(yè)

- 近日,中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)下達(dá)批復(fù),同意注冊(cè)于成都的國寶人壽保險(xiǎn)股份有限公司開業(yè)。由此,四川首家擁有全國性壽險(xiǎn)牌照的保險(xiǎn)公司...[詳細(xì)]

- 新華網(wǎng) 2018-04-10

廈華電子16.03億控股光學(xué)企業(yè)福光股份

- 近日,廈華電子披露重組預(yù)案,擬以6.84元/股,向福光股份部分股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的福光股份61.67%的股權(quán),交易金額為16.03億...[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-04-10

“讓你媽媽千萬別買”——會(huì)議營銷保健品騙局為何屢禁不絕?

- 會(huì)銷原本是一種普通的營銷模式,通過尋找特定消費(fèi)群體,以親情服務(wù)和產(chǎn)品說明的方式銷售產(chǎn)品。主講人自稱健康專家,不停宣傳“蜂膠”等保健...[詳細(xì)]

- 新華網(wǎng) 2018-04-10

習(xí)近平為何把改革開放稱為“第二次革命”?

- 習(xí)近平為何把改革開放稱為“第二次革命”。張文暉)中國國家主席習(xí)近平10日在博鰲亞洲論壇2018年年會(huì)開幕式發(fā)表主旨演講時(shí)表示,中國人民完...[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-04-10

青海油田油氣產(chǎn)量創(chuàng)歷史同期最高水平

- 圖為青海油田采油機(jī)正在作業(yè)。據(jù)介紹,受柴達(dá)木盆地特殊地域環(huán)境和氣候條件限制,每年11月開始,青海油田的油氣勘探、工程技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)能建...[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-04-10

陸上擁堵游客被“擠下水” 中國游輪游產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速增長期

- 9日下午,長江中下游游輪旅游發(fā)展座談會(huì)在江蘇省張家港市召開。會(huì)上,中國交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)郵輪游艇分會(huì)副秘書長程爵浩表示,受旅游方式轉(zhuǎn)變、...[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-04-10

網(wǎng)友評(píng)論僅供網(wǎng)友表達(dá)個(gè)人看法,并不表明齊魯網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述我來說兩句