科教融合,一體化培養(yǎng)拔尖創(chuàng)新人才

來源:光明日報

2023-02-14 09:01:02

原標題:科教融合,一體化培養(yǎng)拔尖創(chuàng)新人才

來源:光明日報

原標題:科教融合,一體化培養(yǎng)拔尖創(chuàng)新人才

來源:光明日報

【沿著黨的二十大指引的方向·教育筆談】

黨的二十大報告作出“實施科教興國戰(zhàn)略,強化現(xiàn)代化建設人才支撐”的戰(zhàn)略決策,對“著力造就拔尖創(chuàng)新人才”提出要求。拔尖創(chuàng)新人才在國家經(jīng)濟社會發(fā)展中起著引領性和基礎性作用,是強化國家戰(zhàn)略科技力量、加快實現(xiàn)高水平科技自立自強的關鍵支撐。拔尖創(chuàng)新人才的培養(yǎng)需要堅持宏觀視野和系統(tǒng)思維,以科教融合為主題主線,堅持“大學+中小學”“教育鏈+創(chuàng)新鏈”一體化謀篇布局,以一體化培養(yǎng)造就面向世界和未來的高質(zhì)量拔尖創(chuàng)新型人才。

拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)需要科教全鏈條全方位融合

科教融合的本質(zhì)在于打破邊界,實現(xiàn)科學資源與教育資源、研究資源與教學資源的跨界縱橫協(xié)同,是推進科技、教育、人才深度銜接的題中之義和必由之路。

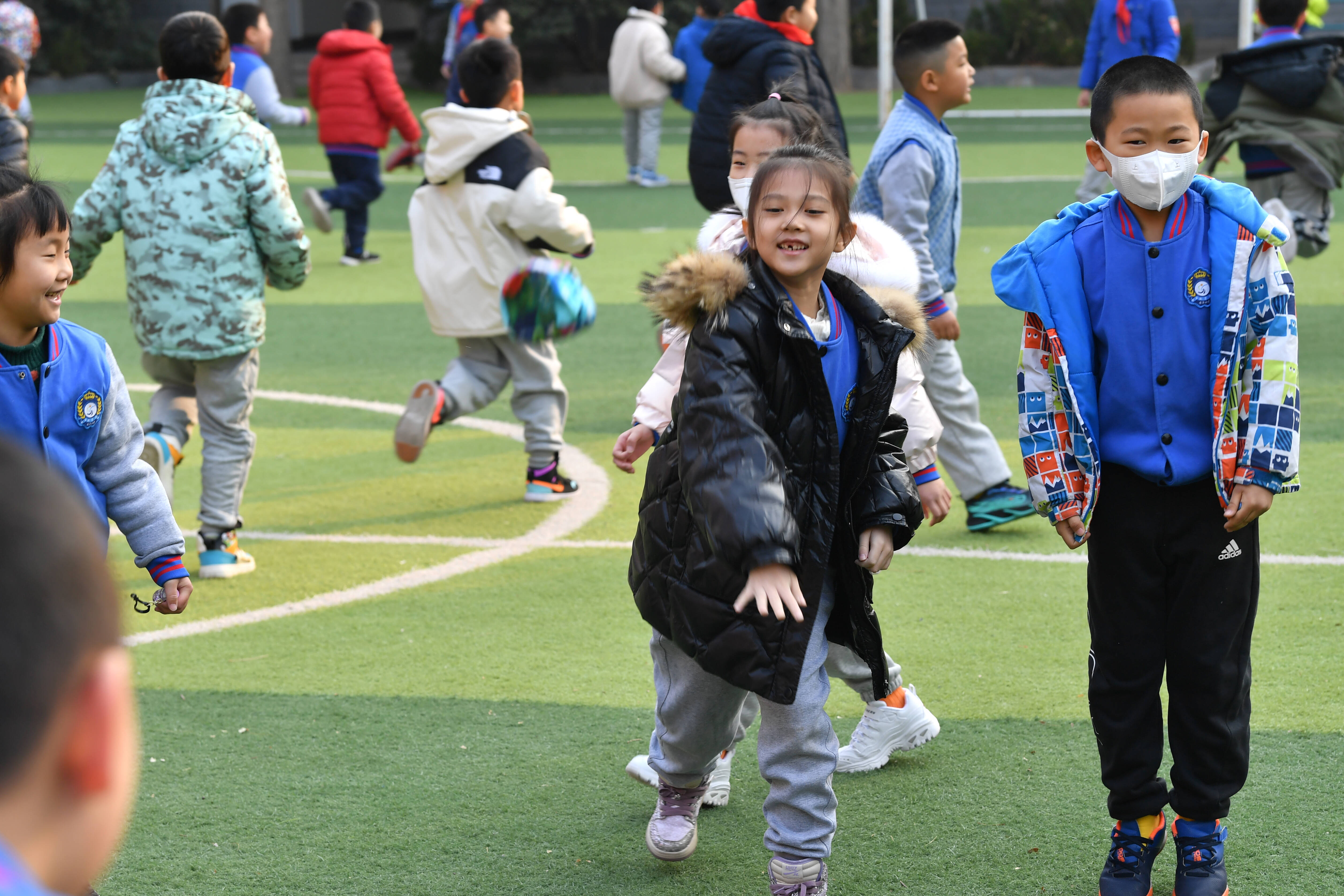

拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)不是一蹴而就的,而是一項關涉教育全鏈條的系統(tǒng)性工程。從科學家成長規(guī)律來看,創(chuàng)新在心理層面往往起源于好奇心,然后再逐漸發(fā)展成追求真理、探索未知的科學精神,在能力層面則是從點滴的知識積累,轉(zhuǎn)化到產(chǎn)出創(chuàng)新成果,這些都需要尊重學生的身心成長規(guī)律并循漸進地升華。好奇心與創(chuàng)造力的培育關鍵在于基礎教育時期的科學引導,因為兒童和青少年時期是心理和人格的成長及完善時期,具有極強的身心可塑性和知識接受能力,是顛覆性思維和能力孕育的黃金期,能夠為高等教育階段培養(yǎng)拔尖創(chuàng)新人才打下關鍵基礎。

拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)不是封閉割裂的,而是一項關涉教育、科技、產(chǎn)業(yè)等的復雜性工程。在基礎教育領域,中小學的主要任務是從事教育教學和人才培養(yǎng),中小學教師較少涉獵科學發(fā)現(xiàn)、知識生產(chǎn)、技術發(fā)明等創(chuàng)新活動,在創(chuàng)新的意識、能力等方面都較為缺乏,這導致在拔尖創(chuàng)新人才的啟蒙以及培養(yǎng)中需要較多地借助于外部資源。在高等教育領域,雖然高校已經(jīng)成為科學創(chuàng)新及產(chǎn)出的重要部門,但不可否認的是與作為專職創(chuàng)新主體的科研院所和有內(nèi)在利益驅(qū)動的科技創(chuàng)新型企業(yè)相比,高等教育領域的科研創(chuàng)新資源依然相對不足,迫切需要打破固有邊界,引入外部科研力量以充實拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)的資源和渠道。

從現(xiàn)實來看,當前我國關于科教融合的學術話語和關注焦點仍然較多地集中在高等教育科研與教學的關系之上,對于基礎教育階段學生科技創(chuàng)新興趣及意識的培育、外部科技資源與教學的互動、高等教育與基礎教育科教資源的互動等方面的探討較為欠缺。在實踐層面,我國拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)中,教育鏈與創(chuàng)新鏈還缺乏深度融合、教育領域科研與教學“兩張皮”現(xiàn)象還較為明顯、大學與中小學之間還缺乏有效銜接、有利于科教深度融合的評價和制度還不完善。面對學術探討的欠缺和實踐層面的不足,當前迫切需要以科教融合為主題主線革新教育理念、提升教師素質(zhì)、改革課程和教材內(nèi)容、優(yōu)化教育教學方法和組織形式,推進教育系統(tǒng)內(nèi)部創(chuàng)新資源的有效銜接以及教育系統(tǒng)與外部創(chuàng)新系統(tǒng)的互動共促,以系統(tǒng)化的設計推進拔尖創(chuàng)新人才的一體化培養(yǎng)。

拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)要上下銜接、橫向有序連接

科教融合推進拔尖創(chuàng)新人才一體化培養(yǎng)既涉及不同教育層次的有效銜接和規(guī)劃,也涉及教育內(nèi)外部關系和組成要素的重構(gòu)與創(chuàng)新,重點是形成上下銜接、橫向有序連接的發(fā)展格局。

一是培育科教融合型教師。教師是政策規(guī)劃的具體執(zhí)行者和教育教學的具體實施者,是教育教學改革的核心要素,推進大中小幼一體化培養(yǎng)拔尖創(chuàng)新人才的關鍵是培育科教融合型教師。首先,培育基礎教育科教融合型教師,高質(zhì)量配齊配足科學教師隊伍并建立定期培訓提升機制,通過組織培訓、參觀觀摩、學術進修等方式普遍提升所有科目教師的科學素養(yǎng),鼓勵高等學校、科研院所、科研型行業(yè)企業(yè)人員到中小學幼兒園擔任兼職科學教師。注重提升基礎教育階段教師的教學理念和能力,引導教師掌握科學教學方式,注重呵護和培育學生的好奇心和創(chuàng)造力,充分發(fā)揮學生的主觀能動性,重視學生情感、興趣、意志等方面的體驗,精心選擇和設計教學方法,積極推廣案例教學法、情境教學法、活動教學法、探究學習法等發(fā)現(xiàn)式教學方法,引導學生自覺、主動、獨立地學習科學知識、進行發(fā)明創(chuàng)造。其次,在高等學校培育科教融合型教師,研制科教融合型教師標準,打破教育內(nèi)外科教融合壁壘,鼓勵高校教師到國內(nèi)外高端科研院所、大科學裝置、高新企業(yè)等廣泛開展交流合作,通過案例展示、同行交流、評價改革等方式廣泛提升高校教師科研反哺教學的能力,引導高水平大學普遍建立以科教融合為主要內(nèi)容的“雙師雙能型”教師隊伍。再次,構(gòu)建教育系統(tǒng)內(nèi)教師科教融合發(fā)展共同體,建立高水平大學與中小學教師交流互訪制度,組織中小學有計劃選派骨干教師到大學訪學進修,引導大學為訪學進修的中小學教師提供必要幫助,鼓勵大學知名教授進入中小學講學授課或指導學生發(fā)展,支持大學與中小學組建教學科研團隊,聯(lián)合開展課題研究和科技攻關。另外,還需要建立教育系統(tǒng)與外部科研組織人員的流動通道和機制,通過多種聘用形式,建立短期與長期、兼職和專職等相結(jié)合的科教融合師資隊伍。

二是開發(fā)科教融合型課程和教材。建設合理有序的科教融合課程和教材體系,形成上下相互銜接的課程標準和內(nèi)容。首先,組織教育系統(tǒng)內(nèi)外專家共同開發(fā)課程和教材,定期組織科研院所、大科學裝置、科研型行業(yè)企業(yè)等安排人員參與課程和教材開發(fā),以現(xiàn)代科技發(fā)展前沿和未來方向為重點,結(jié)合學生身心發(fā)展特點,對現(xiàn)行課程和教材內(nèi)容、結(jié)構(gòu)進行補充、修訂和完善,建設一批具有示范性、推廣性和標準化的課程和教材,突出內(nèi)容的基礎性與發(fā)展性、學術性與生活性、科學性與人文性的融合,為學生科學素養(yǎng)的全面生成奠定堅實基礎。其次,支持高等院校和中小學聯(lián)合開展課程開發(fā)、教材編制、教研活動、共建共享教育資源。以特色課程建設為載體,以拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)為目標,通過高等學校和中小學合作共建,拓寬學生學習空間,培養(yǎng)學生的專業(yè)興趣,形成體系開放、機制靈活、有機銜接的人才培養(yǎng)機制,全面提升人才培養(yǎng)質(zhì)量。再次,提升科教融合型課程和教材的多樣性。通過科教融合開發(fā)第二課堂創(chuàng)新資源,根據(jù)學生的興趣和愛好,關注學生的個人發(fā)展和情感體驗,開展社會實踐、觀摩參訪、研學旅行等靈活多樣的科學探究活動,提升學生的探究興趣和能力。

三是建立科教融合型資源平臺。首先,創(chuàng)新體制機制,破解合作壁壘,充分挖掘和發(fā)揮國內(nèi)外大學、科研院所、大科學裝置、高新企業(yè)和優(yōu)質(zhì)中小學等組團優(yōu)勢,建設一批科教高度融合的合作組織、發(fā)展中心等高端平臺。其次,建立科教融合推進拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)試點,在京津冀、粵港澳、長三角等創(chuàng)新資源集聚區(qū)打造科教融合示范性資源平臺。例如,粵港澳大灣區(qū)辦學理念先進、體制機制靈活、國際化程度較高、科教資源豐富,擁有一大批世界知名的高等院校、科研院所、大科學裝置、高新企業(yè)和示范性中小學,粵港澳三地合作建設了香港中文大學(深圳)、香港科技大學(廣州)等多所高水平大學,建立了粵港澳高校聯(lián)盟、中小學校長聯(lián)盟,定期舉辦具有全國影響力的大灣區(qū)科學論壇,同時粵港澳大灣區(qū)正在推進國際科技創(chuàng)新中心和國際教育示范區(qū)建設,這些為區(qū)域內(nèi)大中小幼科教融合一體化發(fā)展提供了堅實基礎。未來可以深化大灣區(qū)教育創(chuàng)新資源共享,通過多主體協(xié)同建設一批科教融合教師培訓中心、學生體驗中心,共建高質(zhì)量科技創(chuàng)新課程、教材和基地,實現(xiàn)大灣區(qū)不同創(chuàng)新資源的跨界聯(lián)合,同時加大國際交流合作,加快建設拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)高地,為國家推進大中小學科教融合一體化發(fā)展提供可復制、可推廣的先進經(jīng)驗。再次,促進信息技術與教育教學深度融合,運用人工智能和大數(shù)據(jù)技術加快科教融合資源的開發(fā)、利用和傳播,提升大中小學科教融合資源的匯聚程度,通過線上線下相結(jié)合的方式擴大科教融合資源的受惠面。

以體系保障拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)形成整體合力

立足科教融合推進拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)是關乎國家高水平科技自立自強的重大戰(zhàn)略舉措,需要整合多方資源進行系統(tǒng)改革,重點是加強理念建設、組織保障、監(jiān)督評價和宣傳引導,形成推進科教深度融合培養(yǎng)拔尖創(chuàng)新人才的整體合力。

樹牢一體化發(fā)展理念。首先,深入貫徹習近平總書記關于教育和科技的重要論述精神,積極闡釋科教融合推進拔尖創(chuàng)新人才一體化培養(yǎng)的必要性和緊迫性,在政府層面加強宣傳引導、廣泛培訓動員,在管理層面積極凝聚共識并形成指導方針,為構(gòu)建層次分明、合理有序的科教融合新格局筑牢思想基礎。其次,加強頂層設計,引導學校、科研院所、大科學裝置、研究型行業(yè)企業(yè)等主體樹立開放融合共贏的發(fā)展理念,著力改變科學與教育兩種資源、高等教育與基礎教育兩大體系相互割裂封閉的落后現(xiàn)象,切實重視學校與社會各界科技資源的互相促進作用,實現(xiàn)科技和教學資源的共建共治共享。再次,引導社會、家長、學生樹立長遠眼光,改變“唯分數(shù)”的傳統(tǒng)理念,引導各界切實重視青少年的科學素養(yǎng)教育,為推進科教融合和推進拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)提供內(nèi)在驅(qū)動。

加強組織保障。加強組織領導,建立黨委領導,教育、科技、財政、規(guī)劃等政府部門領導共同參與的領導小組,負責決策指導和統(tǒng)籌規(guī)劃,提出科教融合一體化推進拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)的宏觀構(gòu)想,建立定期溝通和會商機制,圍繞重點難點問題進行研討解決;成立相關的辦公室和工作小組,負責推進科教融合和拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)的具體事宜。編制科教融合推進拔尖創(chuàng)新人才一體化發(fā)展規(guī)劃,明確“時間表”和“路線圖”,提供目標、方向和路徑指引。優(yōu)化體制機制,建設學校、科研院所、大科學裝置、研究型行業(yè)企業(yè)等主體共同參與的發(fā)展聯(lián)盟,面向全社會征集專家、課程、教材資源等,推進教師、課程、平臺等科教融合資源建設。

加強監(jiān)督評價。把推進科教融合工作納入對地方政府、學校、科研院所、大科學裝置、研究型行業(yè)企業(yè)等的考核評價中,把科教融合發(fā)展水平作為地方教育質(zhì)量和現(xiàn)代化水平的重要衡量指標,通過資金、實施設備等資源引導,推進科教融合型學校、行業(yè)企業(yè)建設。改革現(xiàn)有教育評價體系,把科學教育有效融入升學考試中,提升學校、家長和學生對科教融合工作的重視程度。引導高水平大學加快與外部創(chuàng)新科技資源的銜接,推進科研與教學協(xié)同育人,同時加強與中小學教育教學銜接,實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)科研資源輻射作用,促進科教融合工作的全鏈條布局和銜接。

加強宣傳引導。加強對科教融合推進拔尖創(chuàng)新人才一體化培養(yǎng)的宣傳工作,在全社會營造推進科教融合的良好環(huán)境,匯聚豐富資源和強大力量。加強對典型案例的征集、宣傳和推廣,提升典型案例的示范引領效果,擴大影響面惠及面。充分發(fā)揮各級各類教育研究機構(gòu)的智力支持作用,開展政策研究、理論研究和實踐研究,同時加強相關的教育教學研究工作,不斷優(yōu)化科教融合育人模式,培養(yǎng)適應和引領新時代科技發(fā)展的拔尖創(chuàng)新人才。

(作者:王志強,系廣東省教育研究院副研究員)

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

舉辦春季農(nóng)機化生產(chǎn)現(xiàn)場推進會

- 2月8日,山東省泰安市春季農(nóng)機化生產(chǎn)現(xiàn)場推進會在肥城市召開,拉開了春耕生產(chǎn)和農(nóng)機化工作的序幕。與會人員參觀了大型拖拉機、收獲機、小麥...[詳細]

- 農(nóng)民日報 2023-02-14

從0元到100萬元,蔬菜產(chǎn)業(yè)興集體

- 近日,河南省三門峽市湖濱區(qū)交口鄉(xiāng)富村的千畝蔬菜基地恢復了往日的繁忙景象,村民紛紛在大棚里忙著采摘、清園。“張軍廷右手殘疾,曾經(jīng)是貧...[詳細]

- 農(nóng)民日報 2023-02-14

農(nóng)強國強 重在落實

- 2月13日,中共中央、國務院印發(fā)《關于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》。這是新世紀以來,中央連續(xù)出臺的第20個指導三農(nóng)工作的...[詳細]

- 農(nóng)民日報 2023-02-14

密切聯(lián)系日常生活,反思與建構(gòu)并重

- 編者按佟新教授為“社會性別研究導論”課程撰寫的教材已迎來第三版——《性別社會學》。作為國內(nèi)性別社會學20年發(fā)展的組成部分,該教材不但...[詳細]

- 中國婦女報 2023-02-14

打造群眾找得著靠得上信得過的群團組織

- 在讓基層婦聯(lián)執(zhí)委積極履職的基礎上,也積極推動出臺文件,明確鎮(zhèn)街群團工作活動經(jīng)費,讓基層婦聯(lián)干部干事激情極大提升。借助縣群團組織一體...[詳細]

- 中國婦女報 2023-02-14

利劍顯鋒芒 清風正氣揚

- 一年來,持續(xù)開展“護苗”“凈網(wǎng)”“秋風”等專項行動,針對網(wǎng)上網(wǎng)下突出問題部署安排專項整治,全國共收繳各類違法出版物1800余萬件,處置...[詳細]

- 中國婦女報 2023-02-14

山東惠民:土專家激發(fā)鄉(xiāng)村振興新動能

- 近日,在山東省惠民縣清河鎮(zhèn)的鎮(zhèn)委黨校,課堂氛圍十分活躍,授課內(nèi)容新穎獨特。“沒想到我也能來教學生了,從王師傅變成了王老師。為了充分...[詳細]

- 中華工商時報 2023-02-14

打造“兩個健康”的“青島樣板”

- 近日,青島市工商聯(lián)召開工作會議,總結(jié)交流2022年工作,安排部署2023年重點工作,動員各級工商聯(lián)進一步理清思路,明確任務,扎實推進各項工...[詳細]

- 中華工商時報 2023-02-14

用文化為鄉(xiāng)村振興塑形鑄魂

- 日前,由文化和旅游部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家鄉(xiāng)村振興局共同主辦的“大地歡歌”全國鄉(xiāng)村文化活動年拉開帷幕。廣大基層和農(nóng)村一直是我國公共文化...[詳細]

- 中華工商時報 2023-02-14

守好中國式現(xiàn)代化的本和源、根和魂

- 中國式現(xiàn)代化克服“姓社”與“姓資”的困擾,擺脫“計劃”與“市場”的羈絆,大膽引入市場機制,但不照搬西方現(xiàn)代化的“市場萬能論”,而是...[詳細]

- 中國青年報 2023-02-14

體育中考取消長跑不宜操之過急

- 從上周開始,全國各級中小學校陸續(xù)開學,與此同時,今年的體育中考將怎么考也備受家長、學生的關注。近日,貴州省貴陽市、遵義市、六盤水市...[詳細]

- 中國青年報 2023-02-14

九五后全國優(yōu)秀共青團員馳援土耳其地震災區(qū)

- 2月10日傍晚,山東省青島市即墨區(qū)95后青年李捷坐上了飛往土耳其伊斯坦布爾的航班。對于李捷而言,這趟“旅程”非同一般,這是他作為即墨區(qū)...[詳細]

- 中國青年報 2023-02-14